Prayagraj (प्रयागराज)

| This article needs editing.

Add and improvise the content from reliable sources. |

प्रयागराज (संस्कृतः प्रयागराजः) समस्त तीर्थों के अधिपति हैं इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग है, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। इसका वर्णन पुराणों में ऋषियों के यज्ञस्थल के रूप में मिलता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। प्रति माघ मासमें माघ मेला होता है इसे कल्पवास कहते हैं एवं 6 वर्षमें अर्धकुंभ और 12 वर्षों में पूर्ण कुम्भपर्व आयोजित होता है। यह स्थान ध्यान, योग और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। प्राचीन काल से ही यहाँ ऋषि-मुनि तप और साधना करते रहे हैं। प्राचीन ग्रन्थों एवं यात्रा वृत्तांतों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है, आधुनिक काल में भी 7 वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग ने प्रयागराज को अपार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और सांस्कृतिक गहराई वाला क्षेत्र बताया था।

परिचय॥ Introduction

प्रयागराज तीर्थ स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में त्रिवेणी से गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीन नदियों को बताया गया है। संगम में गंगा, यमुना दृश्य नदियाँ हैं और सरस्वती का दर्शन प्रत्यक्ष आँखों से नहीं होता है। इसलिये इसे अन्तःसलिला अर्थात भूमि के अन्दर बहने वाली माना गया है।[1] पद्मपुराण में प्रयागशताध्यायी के रूप में प्रयाग का बृहत वर्णन प्राप्त होता है। मत्स्यपुराण में प्रयाग माहात्म्य के क्रममें कहा गया है कि -

पञ्चयोजन विस्तीर्ण प्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविष्टस्यैव तद् भूयावश्वमेधः पदे-पदे॥ (मत्स्यपुराण)[2]

पाँच योजन परिधि में फैले इस प्रयाग में प्रवेश करने पर प्रत्येक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रजापिता भगवान ब्रह्मा जी द्वारा किये गये यज्ञों के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी भारतवर्ष में तीन हैं -

- प्रथम - कुरुक्षेत्र

- द्वितीय - प्रयाग

- तृतीय - गया

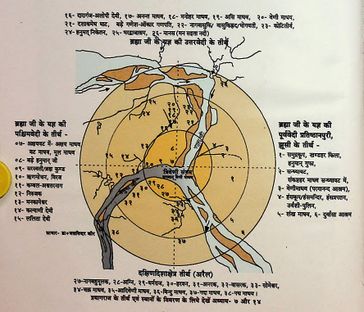

प्रयागराज ब्रह्मा जी की मध्य वेदी है, भगवान विष्णु का यहाँ पर नित्य वास और शिव इस तीर्थ क्षेत्र के रक्षक हैं। गंगा-यमुना की धाराने पूरे प्रयाग-क्षेत्रको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया है। ये तीनों भाग अग्निस्वरूप-यज्ञवेदी माने जाते हैं। गंगा-यमुना के मध्य भागको प्रयाग कहा है गार्हपत्याग्नि, गंगापारका भाग (प्रतिष्ठानपुर-झूँसी) आहवनीय अग्नि और यमुनापारका भाग अरैल या अलर्कपुर दक्षिणाग्नि माना है।[3] इन स्थानों में पवित्र होकर एक-एक रात्रि निवाससे तीनों अग्नियोंकी उपासनाका फल प्राप्त होता है। स्कन्द पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य आदि में भी प्रयाग की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है।

परिभाषा॥ Definition

प्र उपसर्ग पूर्वक यज् धातु से निष्पन्न प्रयाग में प्र उपसर्ग श्रेष्ठता वाचक एवं याग शब्द यज्ञवाची है। ब्रह्मपुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इस क्षेत्र में प्रकृष्ट यज्ञ हुए, अतः अपनी उत्कृष्टता के कारण यह प्रयाग कहलाया। स्कन्दपुराण के अनुसार -

प्रकृष्टं सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते। (स्कंद पुराण)[4]

उत्कृष्ट यज्ञादि और दान-दक्षिणादि से परिपोषित देखकर ही विष्णु, शंकर आदि देवताओं ने इसका प्रयाग नामकरण किया -

दृष्ट्वा प्रकृष्टयागेभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः। प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः॥ (स्कंद पुराण)[5]

सृष्टिके आदिमें यहाँ श्रीब्रह्माजी का प्रकृष्ट यज्ञ हुआ था। इसीसे इसका नाम प्रयाग कहलाया।[6]

प्रयागराज एवं त्रिवेणी संगम॥ Prayagraj and Triveni Sangam

प्रयागराज का सर्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रिवेणी है। यहाँ दृश्य गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। जैसे तीन वेणी (बालों की लट) गूंथने पर दो ही दिखाई देती है, तीसरी वेणी लुप्त हो जाती है वैसे ही तीसरी वेणी सरस्वती भी यहाँ अदृश्य है। त्रिवेणी के संगम में अनेक तीर्थ हैं। प्राचीन काल में प्रयागराज में सरस्वती नदी (प्राची सरस्वती) थी इसके प्रमाण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, जैसे पश्चिम वाहिनी सरस्वती लुप्त हो गई, वैसे ही पूर्व वाहिनी सरस्वती भी लुप्त हो गई। मान्यता है कि सभी नदियाँ ऊपर से सूख जाती है परन्तु उनका जल अन्दर ही अन्दर रहता है इसलिये प्रयागराज तीन नदियों के संगम के नाम से प्रसिद्ध है।[7]

प्रयागराज के देवस्थान॥ Devsthan of Prayagraj

त्रिवेणी, बिन्दुमाधव, सोमेश्वर, भरद्वाज, वासुकिनाग, अक्षयवट और शेष (बलदेवजी) - ये प्रयागके मुख्य स्थान हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से देवस्थान प्रयाग क्षेत्र है -

त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम्। वन्देऽक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्॥[8]

प्रयागके आसपासके तीर्थोंमें दुर्वासा-आश्रम, लाक्षागृह, सीतामढी, इमिलियनदेवी, ऋषियन, राजापुर, शृंगवेरपुर और कड़ा है।

प्रयागराज के द्वादश माधव॥ Dwadash Madhav of Prayagraj

तीर्थराज प्रयाग के प्रधान देव के रूप में माधव को मान्यता प्राप्त है। प्रयागमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के अधिष्ठाता माधव ही माने जाते हैं -

प्रयागे माधवो देवः। (पद्मपुराण)

माधव तीर्थयात्रियों एवं भक्तों की रक्षार्थ आदि के लिये बारह रूपों में प्रयाग की सभी दिशाओं में आयुधों सह विराजमान है। प्रयाग के प्रमुखतः तीन क्षेत्र हैं -[9]

- गंगा-यमुना का मध्य भाग - प्रयाग।

- गंगा के पूर्व में स्थित भाग - प्रतिष्ठान पुर।

- यमुना के दक्षिण में स्थित भाग - अरैल अर्थात अलर्क क्षेत्र।

द्वादश माधव प्रस्तुत इन तीनों क्षेत्रों को व्याप्त करके विद्यमान रहते हैं -

- अन्तर्वेदीक माधव - श्रीवेणीमाधव, अक्षयवट माधव, अनन्त माधव, असि माधव, मनोहर माधव, बिन्दु माधव।

- मध्य वेदी के माधव - श्रीआदि माधव, चक्रमाधव, श्रीगदा माधव, पद्ममाधव।

- बहिर्वेदी के माधव - संकटहर माधव, शंख माधव।

अक्षयवट ॥ Akshayvata

प्रयागराज में स्थित अक्षयवट आदि वट के नाम से कहा गया है और वह वह कल्पान्त (प्रलय) में भी स्थिर देखा जाता है या वर्तमान रहता है। उसके पत्र पर प्रलय काल में भगवान विष्णु शयन करते हैं। अतः उसको अक्षय वट कहा गया है - [10]

स चाक्षयवटः ख्यातः कल्पान्तेऽपि च दृश्यते। शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोऽयमव्ययः स्मृतः॥ (पद्मपुराण)[11]

भाषार्थ - सृष्टि के प्रलय काल में भी यह वृक्ष स्थित देखा जाता है। इसका नाश कभी नहीं होता। इसके पत्तों के ऊपर शंखचक्र गदापद्मधारी भगवान विष्णु उस समय शयन करते हैं। अतः इसे अक्षय(अव्यय) वट कहा गया है।

मूलं विष्णुः स्वयं साक्षात् स्कन्धा लक्ष्मी स्वयं शुभा। पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः। ब्रह्मा फलानि सर्वाणि सर्वधारी हरिः प्रभुः॥ (पद्मपुराण)

भाषार्थ - अक्षयवट का मूल (जड) स्वयं साक्षात् विष्णु हैं, स्कन्ध (तना) स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती उसके पत्र है और देवेश्वर शंकर पुष्प, सभी फल ब्रह्मा हैं। इन सबके आधार भगवान विष्णु हैं।

जिस समय भगवान श्रीराम अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे, उस समय सीता जी ने इस वृक्ष को प्रणाम कर अचल अहिवात की कामना की थी और लंका विजय के पश्चात जब श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे थे उस समय भी उन्होंने सीता जी को इसे प्रणाम करने के लिए कहा था।[12]

चीनी यात्री ह्वेनसांग (७वीं शती) जब प्रयाग आया था तो उसने अक्षयवट को संगम की पश्चिम दिशा में होना बताया है। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि दुर्ग का निर्माण करते समय अकबर ने उसे कटवा दिया था, किंतु "अक्षयवट" होने के कारण वह समूल नष्ट न हो सका। इस दृष्टि से विद्वानों का अभिमत है कि आज दुर्ग के तथा संगम स्थल के आस-पास जो छोटे-बडे वट वृक्ष दिखाई देते हैं, वे उसी अक्षयवट की जडों की शाखाएं हैं और इस लिए उतने ही पूज्य एवं विश्वस्त हैं।[10]

प्रयागराज यात्रा के मुख्यकर्म॥ Prayagaraja Yatra ke Mukhyakarma

तीर्थोंमें उपवास, जप, दान, पूजा-पाठ तो मुख्य होता ही है, किसी तीर्थविशेषका कुछ विशेष कर्म भी होता है। प्रयागका मुख्य कर्म है मुण्डन। अन्य तीर्थोंमें क्षौर वर्जित है, किंतु प्रयागमें मुण्डन करानेकी विधि है। त्रिवेणी-संगमके पास निश्चित स्थानपर मुण्डन होता है। विधवा स्त्रियाँ भी मुण्डन कराती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियोंके लिये वेणी-दानकी विधि है। मुख्यकर्म इस प्रकार हैं -[13]

- त्रिवेणीस्नान

- माधव

- अक्षयवट

- हनुमानजी

- मनकामेश्वर

- सोमनाथ

- नागवासुकि

- बलदेव (शेषनाग) जी

- शिवफुटी

- भरद्वाज-आश्रम

- अलोपी देवी

- बिन्दु माधव

- झूंसी (प्रतिष्ठानपुर)

- ललितादेवी

श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥

न तत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टि विशिष्टदीक्षा। न तारकज्ञान गुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥

सितासिते यत्र तरंगमचामरे नद्यो विभान्ति मुनिभानुकन्यके। लीलातपत्रं वट एवं साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः॥ (पद्मपुराण)

प्रयाग गंगायमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर बसा हुआ है। भारत में देव, रुद्र, कर्ण, नन्दादि पाँच प्रयाग प्रसिद्ध हैं। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया है।

प्रयाग में मुंडन का महत्व॥ Prayaga mein Mundana ka Mahatva

पुराणों में प्रयाग के सेवन का महत्व तो है ही, मुण्डन (क्षौर कर्म) का भी बहुत महत्व है। प्रत्येक तीर्थ में अलग-अलग महत्व बताया गया है, किन्तु यदि प्रयाग में मुण्डन कराये बिना अन्य तीर्थों में कर्म सम्पादित किये जाते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है -

किं गया पिण्ड दानेन काश्यां वा मरणेन किम्। कुरुक्षेत्रे च दानेन प्रयागे वपनं यदि॥ (प्रयाग माहात्म्य)[14]

भाषार्थ - प्रयाग में मुण्डन न कराया जाय तो गया में पिण्डदान, काशी में मरण और कुरुक्षेत्र में दान करने से क्या लाभ? मत्स्य पुराण में कहा गया है कि प्रयाग में क्षौर (मुण्डन) के पश्चात गंगा-यमुना (संगम) में स्नान करना चाहिये -

प्रयागे क्षौरं कृत्वा तु विधिवत्ततः स्नायात्सितासिते। (मत्स्य पुराण)

प्रयाग में मुण्डन कराने के पश्चात गया में पिण्डदान करना चाहिये, कुरुक्षेत्र में दान देना चाहिये और काशी में शरीर त्यागना चाहिये। सर्वत्र प्रयाग में ही मुण्डन के महत्व की चर्चा आयी। आज भी यहाँ स्नान हेतु आने वाले तीर्थयात्री इस कर्म का पालन भी करते हैं। जैन धर्मावलम्बी प्रयाग में केशलुंचन का महत्व बताते हैं। इनके आदितीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे केशलुंचन किया था। जैन धर्मानुयायी तभी से प्रयाग में मुण्डन की परम्परा का प्रादुर्भाव मानते हैं।[15]

प्रयागराज की परिक्रमा॥ Prayagaraja ki Parikrama

प्रयागराज को तीर्थों की तीन कोटियों में रखा गया है - गंगा यमुना के मध्य स्थित तीर्थ अन्तर्वेदी तीर्थ कहलाते हैं। यमुना के दक्षिणी क्षेत्र के तीर्थ मध्यवेदी तीर्थ कहलाते हैं और गंगा के पूर्व एवं उत्तर में स्थित तीर्थ बहिर्वेदी तीर्थ कहलाते हैं। इन क्षेत्रों अथवा वेदियों में क्रमशः ४४, १७ एवं १३ प्रमुख तीर्थ अवस्थित हैं। तीर्थराज प्रयाग की तीर्थ सेवन एवं पूजा की दृष्टि से दो प्रकार की परिक्रमाओं का विधान है - अन्तर्वेदी और बहिर्वेदी। प्रयागकी अन्तर्वेदी परिक्रमा दो दिनमें होती है और बहिर्वेदी परिक्रमा दस दिनमें। इनमें बहुत से तीर्थ यमुनामें या गंगामें हैं, कुछ तीर्थ लुप्त हो गये हैं। इनका प्रदक्षिणा का विधान था -[16]

प्रदक्षिणां त्रयं कुर्यात् प्रयागस्य तु यो नरः। भूतभव्य-भविष्यदेतेषु न स शोच्यः कदाचन॥ (कुंभ गाथा)

प्रयाग तीर्थ की जो तीन परिक्रमा करता है वह मनुष्य त्रिकाल-चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। इन दोनों वेदियों के परिक्रमा का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है -[17]

अन्तर्वेदी परिक्रमा॥ Antarvedi Parikrama

त्रिवेणी-स्नान करके जलरूपमें विराजमान बिन्दुमाधवका पूजन करें और वहाँ से प्रथम दिवस की यात्रा प्रारम्भ करें -

- यमुनाजीमें मधुकुल्या, घृतकुल्या, निरञ्जनतीर्थ, आदित्यतीर्थ और ऋणमोचनतीर्थ किलेतक है। इनमें स्नान या मार्जन किया जाता है। यमुना किनारे ही पापमोचनतीर्थ, परशुरामतीर्थ (सरस्वतीकुण्डके नीचे), गोघट्टनतीर्थ, पिशाचमोचनतीर्थ, कामेश्वरतीर्थ (मनःकामेश्वर), कपिलतीर्थ, इन्द्रेश्वर शिव, तक्षककुण्ड, तक्षकेश्वर शिव, कपिलह्रद, चक्रतीर्थ, सिन्धुसागरतीर्थ, पाण्डवकूप, गरुडकूप, कश्यपतीर्थ, द्रव्येश्वरनाथ शिव होते हुये सूर्यकुण्ड होकर भरद्वाज-आश्रम में रात्रिविश्राम किया जाता है।

- द्वितीय दिवस में प्रातःकाल भरद्वाजेश्वर, सीतारामाश्रम, विश्वामित्राश्रम, गौतमाश्रम, जमदग्नि-आश्रम, वशिष्ठाश्रम, वायु आश्रम (सभी भरद्वाजाश्रम में ही हैं) के दर्शन करके उच्चैःश्रवास्थान, नागवासुकि, ब्रह्मकुण्ड, दशाश्वमेधेश्वर, लक्ष्मीतीर्थ, महोदधि तीर्थ, मलापहतीर्थ, उर्वशीकुण्ड, शुक्रतीर्थ, विश्वामित्र तीर्थ, बृहस्पतितीर्थ, अत्रितीर्थ, दत्तात्रेयतीर्थ, दुर्वासातीर्थ, सोमतीर्थ, सारस्वततीर्थ (ये सब तीर्थ गंगाजी में हैं) को प्रणाम करते हुये हनुमान जी के दर्शनकरके त्रिवेणीस्नान करने से अन्तर्वेदी परिक्रमा पूर्ण होती है।

बहिर्वेदी परिक्रमा॥ Bahirvedi Parikrama

- प्रथम दिन - त्रिवेणी-स्नान पूजन करके अक्षयवट दर्शन करते हुए किलेके नीचेसे यमुनाको पार करना चाहिये। उस पार शूलटंकेश्वर, सुधारसतीर्थ, उर्वशीकुण्ड (यमुनाजीमें), आदि-बिन्दुमाधवके दर्शन करके किनारे-किनारे हनुमानतीर्थ, सीताकुण्ड, रामतीर्थ, वरुणतीर्थ एवं चक्रमाधवको प्रणाम करते हुए सोमेश्वरनाथमें रात्रिविश्राम होताहै।

- द्वितीय दिन - किनारे-किनारे सोमतीर्थ, सूर्यतीर्थ, कुबेरतीर्थ, वायुतीर्थ, अग्नितीर्थ (धारामें होनेसे) - इन्हें स्मरण एवं प्रणाम करके देवरिख गाँवमें महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी की बैठकका तथा नैनी गाँवमें गदामाधवका दर्शन करके कम्बलाश्वतर (छिउकी स्टेशनक पार नैनीमें) होते हुए रामसागरपर रात्रिविश्राम किया जाता है।

- तृतीय दिन - वीकर-देवरियामें यमुनातटपर रात्रिनिवास और श्राद्ध किया जाता है, यहाँ श्राद्ध करनेका अनन्त फल है। यहाँ यमुनाजीके मध्य पहाडीपर महादेवजी हैं।

- चतुर्थ दिन - वीकरमें यमुनापार होकर करहदा गाँव के पास वन महादेव का दर्शन करें एवं यहीं रात निवास करें।

- पंचम दिन - बेगम सराय से आगे नीमघाट होते हुए द्रोपदी घाट पहुँच कर रात्रि विश्राम करें।

- षष्ठ दिन - यहाँ से शिवकोटि तीर्थ तक की यात्रा करें वहीं रात्रि विश्राम करें।

- सप्तम दिन - पड़िला महादेव के दर्शन करते हुये मानस तीर्थ पहुँचकर रात्रि निवास करें।

- अष्टम दिन - झूंसी होते हुए नागेश्वर क्षेत्र में नागतीर्थ के दर्शन करके शडमाधव पर रात्रि विश्राम करें।

- नवम दिन - व्यासाश्रम समुद्रकूप, ऐलतीर्थ, संकष्टहरमाधव (हंसतीर्थ), संध्यावट, संशकूव, जलकुण्ड, उर्वशीतीर्थ एवं अरून्धती होते हुए पुन: प्रतिष्ठानपुर (झंसी) पहुँचकर रात्रि विश्राम करें।

- दशम दिन - दसवें दिन झूंसी से त्रिवेणी आकर परिक्रमा समाप्त करनी चाहिये।

प्रयागराज एवं पंचप्रयाग॥ Prayagaraja evan Panchprayaga

प्रयाग उस स्थल को कहा जाता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है। इस इलावास में स्थित तीर्थराज प्रयाग के अतिरिक्त और भी चौदह प्रयाग हैं - देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सूर्य प्रयाग, इन्द्र प्रयाग, सोम प्रयाग, भास्कर प्रयाग, हरि प्रयाग, गुप्त प्रयाग, श्याम प्रयाग और केशव प्रयाग।

इन चतुर्दश प्रयागों के अतिरिक्त सम्भल क्षेत्र में वासुकि प्रयाग, क्षेमक प्रयाग, तारक प्रयाग और गन्धर्व प्रयाग का भी वर्णन मिलता है।[12]

देवभूमि उत्तराखण्ड में पांच प्रमुख संगम स्थल हैं जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है - देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग।

रुद्रप्रयाग॥ Rudraprayaga

उत्तराखण्ड का एक पावन तीर्थ है। यहाँ अलकनन्दा और मन्दाकिनी का संगम है। यहाँ से केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के मार्ग पृथक होते हैं। देवर्षि नारद ने संगीत विद्या की प्राप्ति के लिए यहाँ शंकरजी की आराधना की थी। हृषीकेश से रुद्रप्रयाग ८४ मील है।

विष्णुप्रयाग॥ Vishnu Prayaga

देवप्रयाग॥ Devprayag

कर्णप्रयाग॥ Karna Prayaga

नन्दप्रयाग॥ Nanda Prayaga

प्रयागराज का इतिहास॥ History Of Prayagraja

- महाभारत के आदिपर्व के 87वें अध्याय में उल्लेख है कि लोक विख्यात गंगा और यमुना के संगम पर पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इसी कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ तपस्वियों से सेवित तापस वन है। 105 वें अध्याय के अनुसार जब प्रलय काल में सूर्य और चंद्रमा नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु अक्षय वट के समीप बार-बार पूजन करते हुए स्थित रहते हैं।

- योग वशिष्ठ और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम द्वारा प्रयागराज की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। रामायण काल में प्रयाग सूर्यवंशी राजा दशरथ के अन्तर्गत था। उस समय निषादराज गुह वहाँ के राजा और राजधानी शृंगवेरपुर थी। अयोध्या से वन गमन के समय एक रात निषादराज के यहाँ ठहरे थे। उस समय प्रयाग भरद्वाज ऋषि के कारण प्रसिद्ध था। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण ने आशीर्वाद प्राप्त किया था।

- कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्य काल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे। जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे।[18]

- प्राचीन काल में प्रयागराज के पास स्थित प्रतिष्ठानपुर (झूसी) चन्द्रवंशी राजा पुरूरवा की राजधानी थी। इनके पूर्वज पुरुरवा थे, जो मनु की पुत्री इला और बुध के पुत्र थे। इला का जन्म प्रयाग में हुआ था एवं प्रयाग में ही वास था इसलिए प्रयाग को इलावास भी कहा जाता था, मुगल काल में जिसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। यह स्थान भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। पुरूरवा को चंद्र वंश का संस्थापक माना जाता है और उनके शासनकाल में यह क्षेत्र अत्यधिक समृद्धि को प्राप्त हुआ।

- कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में गंगा-यमुना के संगम का मनोहारी वर्णन किया है तथा गंगा-यमुना के संगम के स्नान को मुक्तिदायक माना है -

समुद्र-पत्न्योर्जलसन्निपात पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्, तत्त्वावबोधेन विनापि भूय: तनुस्त्यजां नास्ति शरीरबंध:। (रघुवंश महाकाव्य)[19]

भाषार्थ - समुद्र की दो पत्नियों (गंगा-यमुना) के संगम में स्नान करने से, पवित्र मन वाले पुरुष तत्त्वज्ञानी न होने पर भी वर्तमान शरीर छूट जाने पर शरीर के बन्धन से छूट जाते हैं। अर्थात अन्यत्र सब स्थानों में ज्ञान से ही मुक्ति होती है किन्तु यहां संगम में स्नान करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। पुनः शरीर धारण नहीं करना पडता है।[19]

प्रयागराज माहात्म्य॥ Prayagaraja Mahatmya

पद्मपुराण के शताध्यायी में प्रयाग की महिमा को उल्लिखित किया गया है। पद्मपुराण के अन्तर्गत पाताल खण्ड में कथित प्रयाग-माहात्म्य के 100 अध्यायों को शताध्यायी की संज्ञा दी गयी है। इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से तीर्थराज की अन्तर्वेदी एवं बहिर्वेदी दोनों के सम्बन्ध में ज्ञानार्जनार्थ सबसे श्रेष्ठ तथा प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसमें प्रयाग को क्यों तीर्थराज कहा गया इसका विशद वर्णन और माहात्म्य बताया गया है। जैसा कि -[20]

एक समय भगवान् ब्रह्मा जी के पुत्रों को प्रयाग के विषय में प्रबल जिज्ञासा हुई। इस प्रयाग की सम्पूर्ण जानकारी पाताल में निवास करने वाले शेषनाग को ही थी। वे सभी ब्रह्म पुत्र अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाने के उद्देश्यार्थ पातालपुरी गमन किये। उन सभी की जिज्ञासा को जानकर भगवान् शेषनाग ने उनके समक्ष इन प्रयाग के अद्भुत माहात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि नागराज वासुकि के द्वारा प्रयाग को श्रेष्ठ तीर्थ के रूप में घोषित किया गया है। शेषनाग ने ब्रह्मापुत्रों से कहा मैं तो मात्र नागराज वासुकि जी के द्वारा कथित कथन को ही पुनः कह रहा हूँ -

तीर्थं हि द्विविधं प्रोक्तं कामदं मोक्षदं तथा। कामदं मोक्षदं नैव मोक्षदं कामदं न च॥ तत्रापि सर्व तीर्थानि तीर्थराज्ञाय बिना। कामदाने मोक्षदाने समर्थानि भवन्ति न॥ (पद्मपुराण)

तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक कामना पूर्ण करने वाले, दूसरे मुक्ति देने वाले। जिस तीर्थ में सब प्रकार की शक्ति-सामर्थ्य हो, सबके मनोरथों को पूरा कर सके तो एकमात्र प्रयागराज ही है। अर्थात उन्होंने कहा कि दो प्रकार के तीर्थ माने गये है -

- कामद तीर्थ - कामना पूर्ण करने वाले।

- मोक्षद तीर्थ - मुक्ति प्रदान करने वाले।

तीर्थराज एक मात्र ऐसा तीर्थ है, जो सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ-साथ मोक्ष प्रदान करने वाला भी है।

अथोच्यते तीर्थराज प्रयाग सर्वतोधिकः । तस्य शृण्वन्तु माहात्म्यं मुनयः सनकादयः ॥28॥

प्रयाग धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष समस्त फल को प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता है। पद्मपुराण में ही एक अन्य स्थान में कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चन्द्रमा का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से तीर्थो में तीर्थराज (प्रयाग) का सर्वोत्तम स्थान है-

ग्रहाणां च यथा सूर्योनक्षत्राणां यथा शशी। तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमम् ॥ (पद्मपुराण)[21]

पद्मपुराण में प्रयाग के परिप्रेक्ष्य में आये प्रत्येक श्लोक के अंतिम में ''स तीर्थराजो जयति प्रयागः'' की पुनरुक्ति प्राप्त होती है। शताध्यायी के कथनानुसार जैसे राजाओं की अनेक पटरानियाँ होती थी; ठीक उसी प्रकार से सप्तपुरियाँ तीर्थराज की पटरानियाँ है - अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची एवं उज्जयिनी तथा द्वारिका। इन सभी पटरानियों में से काशी को प्रधान पटरानी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि -[20]

किसी समय में देवतागण सप्तपुरियों को सप्तद्वीपों, सप्तकुल पर्वतों, सम्पूर्ण तीर्थों को एवं समस्त नदियों को एक पलड़े में रखा तथा दूसरी ओर मात्र प्रयाग को फिर भी प्रयाग भारी दिखा तदन्तर प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि से सम्बोधित किया जाने लगा।[20]

उद्धरण॥ References

- ↑ स्वामी हृदयानन्द गिरि, अमृत-कलश, सन 2019, हृदयदीप आश्रम, जम्मू (पृ० 133)।

- ↑ मत्स्य पुराण, अध्याय-१०८, श्लोक-९।

- ↑ डॉ० राजबली पाण्डेय, हिन्दू धर्म कोश, सन १९८८, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ (पृ० ४२३)।

- ↑ स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, अध्याय-४९।

- ↑ स्कंद पुराण, काशी खण्ड, अध्याय- २२, श्लोक- ६१।

- ↑ कल्याण पत्रिका - तीर्थांक, सन 2018, गीताप्रेस, गोरखपुर (पृ० 171)।

- ↑ डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास - तृतीय भाग , सन २००३, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ (पृ० १३२६)।

- ↑ डॉ० मीनू सिंह, प्रयाग में समुद्रकूप एवं नागवासुकि का माहात्म्य, सन् २०१९, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च (पृ० ७८)।

- ↑ शोधगंगा-राजेश कुमार, संस्कृत वांग्मय में प्रयाग एक समीक्षात्मक अध्ययन, सन 2019, शोधकेंद्र-इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पृ० 78)।

- ↑ 10.0 10.1 शोधकर्ता-विनय प्रकाश यादव, प्रयाग के प्राचीन स्थलों का संजाति इतिहास, सन 2002, शोध केंद्र - मानव विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (पृ० 29)।

- ↑ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय-२४, श्लोक-८।

- ↑ 12.0 12.1 रतिभान त्रिपाठी, तीर्थराज प्रयाग, सन २०००, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (पृ० ३५)।

- ↑ डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-3, सन् 2003, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ (पृ० 1326)।

- ↑ सीताराम शास्त्री और पं० रामावतार शर्मा वैद्य, प्रयाग माहात्म्य, तीर्थराज औषधालय पानदरीबा, प्रयाग (पृ० २३)।

- ↑ पं० श्री रतिभान त्रिपाठी, तीर्थराज प्रयाग, सन 2000, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली (पृ० 22)।

- ↑ त्रिनाथ मिश्र, कुंभ गाथा, सन १९८९, अनामिका पब्लिकेशन नया बैरहना, इलाहाबाद (पृ० ६६-६७)

- ↑ डॉ० श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, प्रयाग की पाण्डित्य परम्परा, सन् २०१६, ईस्टर्न बुक लिंकर्स (पृ० २०)।

- ↑ डॉ० असीम श्रीवास्तव, प्रयाग-कुम्भः उत्पत्ति तथा इतिहास-एक विश्लेषण, सन् २०१९, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज (पृ० २)।

- ↑ 19.0 19.1 महाकवि कालिदास, रघुवंश महाकाव्य मल्लिनाथ-सञ्जीवनी टीका, धारादत्त मिश्र-संस्कृत व्याख्या एवं हिन्दी अनुवाद सहित, सन १९८७, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी (पृ० १७४)।

- ↑ 20.0 20.1 20.2 शोधगंगा-राजेश कुमार, संस्कृत वांग्मय में प्रयाग एक समीक्षात्मक अध्ययन, सन 2019, शोधकेंद्र-इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पृ० 116)।

- ↑ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय-२४, श्लोक-१५।