Difference between revisions of "Jeevan Ka Pratiman-Part 1 (जीवन का प्रतिमान-भाग १)"

m (Text replacement - "Category:Bhartiya Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान - भाग १)" to "[[Category:Dharmik Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान - भाग १...) |

m (Text replacement - "Category:Bhartiya Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान)" to "Category:Dharmik Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान)") |

||

| Line 119: | Line 119: | ||

[[Category:Dharmik Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान - भाग १)]] | [[Category:Dharmik Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान - भाग १)]] | ||

| − | [[Category: | + | [[Category:Dharmik Jeevan Pratiman (धार्मिक जीवन प्रतिमान)]] |

Revision as of 20:40, 23 June 2020

This article relies largely or entirely upon a single source. (January 2019) |

जीवन का प्रतिमान

- जीते तो सभी हैं। लेकिन हर समाज का जीने का तरीका होता है। उस समाज की समझ के अनुसार यह तरीका अन्य समाजों से श्रेष्ठ जीने का तरीका होता है। इस जीवन जीने के तरीके को जीवनशैली कहते हैं।

- जीवनशैली का आधार उस समाज की जीवन जीने के संबंध में कुछ मान्यताएं होती हैं। इन मान्यताओं को उस समाज की जीवनदृष्टि कहते हैं।

- यह मान्यताएं या जीवनदृष्टि और जीवनशैली उस समाज की विश्वदृष्टि पर आधारित होते हैं। विश्वदृष्टि का अर्थ है उस समाज की विश्व या चर-अचर सृष्टि के निर्माण से संबंधित मान्यताएं। इन्हीं को उस समाज का तत्वज्ञान भी कहते हैं। यह मान्यताएं या विश्व दृष्टि ही व्यक्ति के अन्य मानवों से संबंध और व्यक्ति के और अन्यों के चर-अचर सृष्टि के साथ संबंध तय करती है।

- अपनी विश्व दृष्टि और उस पर आधारित जीवनदृष्टि के अनुसार समाज जीवन चले इस लिये वह समाज कुछ व्यवस्थाओं का समूह निर्माण करता है। ये व्यवस्थाएं समान मान्यताओं को आधार मान कर निर्माण की जातीं हैं। इस लिये ये व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक भी होतीं हैं और मददरूप भी होतीं हैं। इस व्यवस्था समूह को ही उस समाज की विश्वदृष्टि यानी जीवन दृष्टि और जीवनशैली के साथ मिला कर उस समाज के जीवन का प्रतिमान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पॅरेडिम (paradigm) कहते हैं।

वर्तमान शिक्षा वर्तमान अधार्मिक (अधार्मिक) जीवन के प्रतिमान का ही एक हिस्सा है। इस शिक्षा का जिन पर गहरा प्रभाव है उन्हें लगता है कि मानव जाति अष्म या पाषाण युग से निरंतर श्रेष्ठ बन रही है। वर्तमान मानव और मानव जाति से भविष्य की मानव और मानव जाति अधिक श्रेष्ठ होंगे। किन्तु जो इस शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए हैं, या जो धार्मिक (धार्मिक) काल गणना की समझ रखते हैं उन्हें अपने अनुभवों से भी और धार्मिक (धार्मिक) शास्त्रों के कथन के अनुसार भी लगता है कि मानव जाति का निरंतर ह्रास हो रहा है। सत्ययुग का मानव और मानव जाति अत्यंत श्रेष्ठ थे। काम और मोह से मुक्त थे। त्रेता युग में सत्ययुग के मानव का ह्रास हुआ। द्वापर में उस से भी अधिक ह्रास हुआ। कलियुग में द्वापर से भी स्थिति और बिगडी और निरंतर बिगड रही है। किसे क्या लगता है इस का संबंध वह मानव या मानव समाज, किस प्रतिमान को ठीक मानता है इस से है।

भारत में जयचंद को तो देशद्रोही माना जाता है लेकिन विभीषण को नहीं। इस का संबंध जीवन के धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान को ठीक मानने से है। सिकंदर, चंगेज खान आदि जैसे लोग जो अपने कौशल की विधा के क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ थे उन्हें, जिन में ये जन्मे थे वे अधार्मिक (अधार्मिक) समाज अपने महापुरूष मानते हैं। अनुकरणीय मानते हैं। किन्तु धार्मिक (धार्मिक) दृष्टि में बडप्पन का या अनुकरणीयता का प्राथमिक निकष उस का चारित्र्य माना जाता है। बुध्दिमत्ता, पराक्रम, कौशल आदि दूसरे और गौण स्थान पर आते हैं। रावण महा पराक्रमी था। बुध्दिमान था। राजनीति विशेषज्ञ था। किन्तु हम कभी उसे बडा या अनुकरणीय नहीं मानते। हम किसी बच्चे को 'तुम रावण जैसे महान बनो' ऐसा आशिर्वाद नहीं देते। इस का कारण वह अन्य अनेक गुण होने पर भी हीन चरित्र का था, यह है।

वैदिक गणित के प्रस्तोता जगद्गुरू शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ कहते थे,'धार्मिक (धार्मिक) और अधार्मिक (अधार्मिक) यह दोनों पूर्णत: भिन्न बातें हैं'। (दीज आर टू डिफ्रंट एव्हरीथिंग्ज)। उन के इस कथन का संदर्भ जीवन जीने के तत्वज्ञान, व्यवहार और व्यवस्था समूह से बने धार्मिक (धार्मिक) और अधार्मिक (अधार्मिक) प्रतिमानों से है।

आगे अब हम तत्वज्ञान पर आधारित जीवनदृष्टि, जीवनशैली (व्यवहार), और व्यवस्था समूहों से बनने वाले प्रतिमानों को समझने का प्रयास करेंगे। देशिक शास्त्र में इसी तत्वज्ञान पर आधारित जीवनदृष्टि को उस समाज का 'स्वभाव' या 'चिति' कहा है। इस जीवनदृष्टि के अनुरूप वह समाज सर्व मान्य ऐसे कुछ व्यवहार सूत्र तय करता है और उन के अनुसार प्रत्यक्ष व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार सर्व सामान्य मनुष्य भी कर सके इस लिये वह व्यवस्थाओं का समूह निर्माण करता है। समाज के इस प्रकार अपनी जीवनदृष्टि के अनुसार व्यवहार करने और व्यवस्था समूह निर्माण कर आगे बढने को ही देशिक शास्त्र में उस समाज के विराट का जागरण होता है ऐसा कहा गया है। चिति और विराट मिलाकर उस समाज के जीवन का प्रतिमान बनता है।

सर्व प्रथम हम अधार्मिक (अधार्मिक) विश्व दृष्टि (वर्ल्ड व्ह्यू) या तत्वज्ञान पर आधारित जीवनदृष्टि और उस के अनुसार निर्माण किये व्यवहार सूत्र (जीवनशैली) और आगे इन के लिये उपयुक्त व्यवस्था समूह को भी समझने का प्रयास करेंगे।[1]

अधार्मिक (अधार्मिक) तत्वज्ञान, जीवनदृष्टि और इन पर आधारित व्यवहार सूत्र

वर्तमान विश्व में प्रमुख रूप से जीवन के दो प्रतिमान अस्तित्व में हैं। एक है धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान। यह अभी सुप्त अवस्था में है। जागृत होने के लिये प्रयत्नशील है। दूसरा है यूरो-अमरिकी प्रतिमान। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाज इस दूसरे प्रतिमान को मानने वाले हैं। इस प्रतिमान ने धार्मिक (धार्मिक) समाज के साथ ही विश्व के अन्य सभी समाजों को गहराई से प्रभावित किया है। धार्मिक (धार्मिक) समाज छोड कर अन्य सभी समाजों ने इसे सर्वार्थ से या तो अपना लिया है या तेजी से अपना रहे हैं। केवल धार्मिक (धार्मिक) समाज ही अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर पुन: जागृत होने के लिये प्रयत्नशील है। इस यूरो-अमरिकी प्रतिमान को मानने वाले दो तबके हैं। यूरो-अमरिकी मजहबी दृष्टि के अनुसार विश्व के निर्माण की मान्यता एक जैसी ही है।

- एक तबका है ईसाईयत के तत्वज्ञान को आधार मानने वाला। इन का तत्वज्ञान निम्न है: येहोवा/गॉड/ अल्ला ने पाँच दिन सृष्टि का निर्माण किया और छठे दिन मानव का निर्माण कर मानव से कहा कि ' यह चर-अचर सृष्टि तुम्हारे उपभोग के लिये है'। यूरो अमरिकी समाज पर फ्रांसिस बेकन और रेने देकार्ते इन दो फिलॉसॉफरों की फिलॉसॉफिी का गहरा प्रभाव है। इन का तत्वज्ञान कहता है कि प्रकृति मानव की दासी है। इसे कस कर अपनी जकड में रखना चाहिये। मानव जम कर इस का शोषण कर सके इसी लिये इस का निर्माण हुआ है। इस लिये प्रकृतिे का मानव ने जम कर (टू द हिल्ट) शोषण करना चाहिये।

- और दूसरा है यूरो-अमरिकी और उन का अनुसरण करने वाले दार्शनिकों का और साईंटिस्टों का। सेमेटिक मजहबों की याने यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाजों की सृष्टि निर्माण की मान्यताओं को वर्तमान साईंटिस्ट समुदाय ने अयुक्तिसंगत साबित किया है।, लेकिन फिर भी मोटा-मोटी दोनों तबकों का तत्वज्ञान एक ही है।

- इस लिये जीवन का प्रतिमान भी एक ही है। यूरो-अमरिकी साईंटिस्टों और उन का अनुसरण करने वाले धार्मिक (धार्मिक) समेत विश्व के सभी साईंटिस्टों की विश्वदृष्टि का आधार डार्विन की 'विकास वाद' और मिलर की 'जड से रासायनिक प्रक्रिया से जीव निर्माण' की परिकल्पनाएं ही हैं। मानव इन रासायनिक प्रक्रियाओं के पुलिंदों में सर्वश्रेष्ठ है। इस लिये इसे अपने स्वार्थ के लिये अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं नष्ट करने का पूरा अधिकार है।

मजहब या रिलीजन, फिलोसोफेर्स की फिलॉसॉफि और साईंटिस्टों के ऐसे तीनों के प्रभाव के कारण जो अधार्मिक (अधार्मिक) जीवन दृष्टि बनीं है उस के तीन मुख्य पहलू हैं:

- व्यक्तिवादिता : सारी सृष्टि केवल मेरे उपभोग के लिये बनीं है।

- जडवादिता : सृष्टि में सब जड ही है। चेतनावान कुछ भी नहीं है।

- इहवादिता : जो कुछ है यही जन्म है। इस से नहीं तो पहले कुछ था और ना ही आगे कुछ है।

इस जीवनदृष्टि के अनुसार जो व्यवहार सूत्र बने वे निम्न हैं:

- अनिर्बाध व्यक्तिस्वातंत्र्य (अनलिमिटेड इंडिव्हिज्युल लिबर्टी - unlimited individual liberty)।

- बलवान ही जीने का अधिकारी (सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट - survival of the fittest)।

- दुर्बल का शोषण (एक्स्प्लॉयटेशन ऑफ द वीक - exploitation of the weak)।

- सारी चराचर सृष्टि मेरे अनिर्बाध उपभोग के लिये बनी है। इस पर मेरा अधिकार है। इस के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। (राईट्स् बट नो डयूटीज- Rights but no duties)।

- अन्य मानव भी सृष्टि का उपभोग अपना अनिर्बाध अधिकार मानते हैं। इस लिये मुझे अपने उपभोग (जीने) के लिये अन्यों से संघर्ष करना होगा। (फाईट फॉर सर्व्हायव्हल -fight for survival)।

- उपभोग के लिये मुझे केवल यही जीवन मिला है। इस जीवन से पहले मै नहीं था और इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी मै नहीं रहूंग़ा। इस लिये जितना उपभोग कर सकूँ, कर लूँ। (कंझ्यूमेरिझम् - consumerism)।

- इहवादिता (धिस इज द ओन्ली लाईफ। देयर वॉज नथिंग बिफोर एँड देयर शॅल बी नथिंग बियाँड धिस लाईफ - This is the only life. There was nothing before and there shall be nothing beyond this life)।

- मेरी रासायनिक प्रक्रिया (जीवन) अच्छी चले (स्वार्थ) यह महत्वपूर्ण है। इस लिये किसी अन्य रासायनिक प्रक्रिया में बाधा आती है (परपीडा होती है) तो भले आये। अन्य कोई रासायनिक प्रक्रिया बंद होती है (जीवन नष्ट होता है) तो भले हो जाये।

- चैतन्य को नकारने के कारण सृष्टि के विभिन्न अस्तित्वों में स्थित अंतर्निहित एकात्मता को अमान्य करने के कारण टुकडों में विचार करने की सोच। (पीसमील एॅप्रोच - piecemeal approach) ।

- सभी सामाजिक और सृष्टिगत संबंधों का आधार स्वार्थ ही है। सामाजिक संबंधों का आधार इसी लिये 'काँट्रॅक्ट' या करार या समझौता या एॅग्रीमेंट होता है।

धार्मिक (धार्मिक) तत्वज्ञान और जीवन दृष्टि पर आधारित व्यवहार सूत्र

धार्मिक (धार्मिक) मान्यता के अनुसार कण कण, चर अचर सब परमात्मा के ही रूप हैं :

एकाकी न रमते', 'सो कामयत्', 'एकोऽहं बहुस्याम:' ।

सारी सृष्टि यह उस परमात्त्व तत्व का ही विस्तार मात्र है। इस लिये सृष्टि के सारे घटक एक दूसरे से 'आत्मीयता' के भाव से जुडे हैं। समाज निर्माण और परस्पर सामाजिक और सृष्टिगत संबंधों के बारे में श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है[2]

सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:

अनेन प्रसविश्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥ 3.10 ॥

अर्थ है - प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ ( अन्यों के हित के काम) के साथ प्रजा को निर्माण किया और कहा कि परस्पर हित साधते हुए उत्कर्ष (प्रगति) करो। यह है परस्पर सामाजिक संबंधों का आधार। आगे कहा है

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:

परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ 3.11 ॥

अर्थ है - देवताओं ( वायू, वरुण, अग्नि, पृथ्वी आदि यानी पर्यावरण) का पोषण करते हुए नि:स्वार्थ भाव से परस्पर हित साधते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। यह है पर्यावरण से संबंधों का आधार।

उपर्युक्त तत्वज्ञान पर आधारित धार्मिक (धार्मिक) जीवन दृष्टि के सूत्र निम्न हैं:

- सारी सृष्टि आत्म तत्व का ही विस्तार है। मनुष्य परमात्मा का ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। एकात्मता सृष्टि के सभी व्यवहारों का आधारभूत सिध्दांत है। परस्पर संबंधों का आधार पारिवारिक भावना है।

- सृष्टि चेतन से बनीं है जड से नहीं।

- जीवन स्थल (वर्तमान चर-अचर सृष्टि को प्रभावित करने वाला और उस से प्रभावित होने वाला) और काल (सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक) के संदर्भ में अखंड है। पुनर्जन्म ही काल के संदर्भ में अखंडता है।

- सृष्टि की रचना परस्पर पूरक और चक्रीय है।

- कर्म ही मानव जीवन को नियमन करते हैं। कर्मसिध्दांत इसे समझने का साधन है। अच्छे (परोपकार या पुण्य) कर्म जीवन को अच्छा और बुरे (परपीडा या पाप) कर्म जीवन को बुरा बनाते हैं।

- मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। सामाजिक जीवन का लक्ष्य 'स्वतंत्रता' है। उपर्युक्त जीवन दृष्टि पर आधारित व्यवहार सूत्रों की चर्चा हमने यहाँ की है।

यूरो-अमरिकी व्यवस्था समूह

यूरो-अमरिकी समाज ने अपनी विश्व दृष्टि ( वर्ल्ड व्हू world view) के अनुसार जीवन जीने के जो व्यवहार सूत्र बनाए उन्हें व्यवहार में लाना संभव हो इस लिये व्यवस्थाओं का एक समूह भी निर्माण किया। ये व्यवस्थाएं एक ओर तो उन की जीवनदृष्टि के अनुसार व्यवहार करना संभव बनातीं हैं तो दूसरी ओर प्रतिमान की अन्य व्यवस्थाओं को भी पुष्ट बनातीं हैं। इन सभी का आधार व्यक्तिवाद, इहवाद और जडवाद ही है।

व्यवस्थाओं से दो प्रकार की आवश्यकता पूर्ण होती है।

- पहली आवश्यकता यह होती है कि समाज के घटकों को समाज का तत्वज्ञान और व्यवहार सिखाना।

- और दूसरी आवश्यकता होती है वह समाज अपने तत्वज्ञान और व्यवहार के अनुसार जी सके इस लिये।

यूरो अमरिकी प्रतिमान की सोच यह है कि समाज की सभी व्यवथाओं का स्वरूप तय करना और व्यवस्थाओं का निर्माण करना यह शासन का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। इस मान्यता का शासन के स्वरूप से, यानी शासन किंग का है या लोकतंत्रात्मक है इस से कोई संबंध नहीं है। इस यूरो अमरिकी प्रतिमान में शासक सर्वसत्ताधीश होता है। सर्वोपरि होता है। शासन अपनी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर समाज को निर्देशित, नियंत्रित और नियमित करता है। व्यक्तिवादी समाज में इस व्यवस्था समूह को बदलना लगभग असंभव होता है। शासन बदल जाता है किन्तु उसका 'स्व'रूप या स्वभाव नहीं बदलता। इसी लिये किंग के काल में भी और लोकतंत्र के काल में भी शासन सर्वोपरि ही रहा। इस व्यवस्था समूह का ढाँचा निम्न स्वरूप का होगा:

| शासन व्यवस्था | ||||

|---|---|---|---|---|

| प्रशासन | सुरक्षा | अर्थ | न्याय | शिक्षा |

प्रसिध्द धार्मिक (धार्मिक) चिंतक और विद्वान डॉ. देवेन्द्र स्वरूप प्रतिमान का और शिक्षा व्यवस्था का संबंध विषद करते हैं[3]। 'शिक्षा प्रणाली के संबंध में विचार करने से पूर्व हमें यह विचार करना होगा कि हम राष्ट्र में कैसा मनुष्य बनाना चाहते हैं, उसकी जीवनशैली क्या होगी, उसका पारिवारिक और सामाजिक परिवेष कैसा होगा? अर्थात् राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रचना कैसी होगी? इसी पृष्ठ पर देवेन्द्रस्वरूपजी लिखते हैं-

प्रारंभ में उन्होंने (अंग्रेजों ने) भारत की पुरानी राजस्व, न्याय, प्रशासन प्रणाली से ही काम चलाना चाहा और साथ ही अपने साम्राज्य के चिर स्थायित्व के लिये अंग्रेजी शिक्षा का आरोपण करने की कोशिश भी की; किन्तु ये कोशिशें बेकार गयीं। तब उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा प्रणाली का किसी देश की राजस्व, न्याय, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध होता है।

ऐसा होने के कारण इन सभी व्यवस्थाओं का आधार उस समाज के जीवन के प्रतिमान की साझी जीवनदृष्टि और उस पर आधारित व्यवहार सूत्र होते हैं। इस कारण किसी प्रतिमान के व्यवस्था समूह में से केवल एक व्यवस्था को जो भिन्न जीवन दृष्टि पर आधारित है, बदलना संभव नहीं होता।

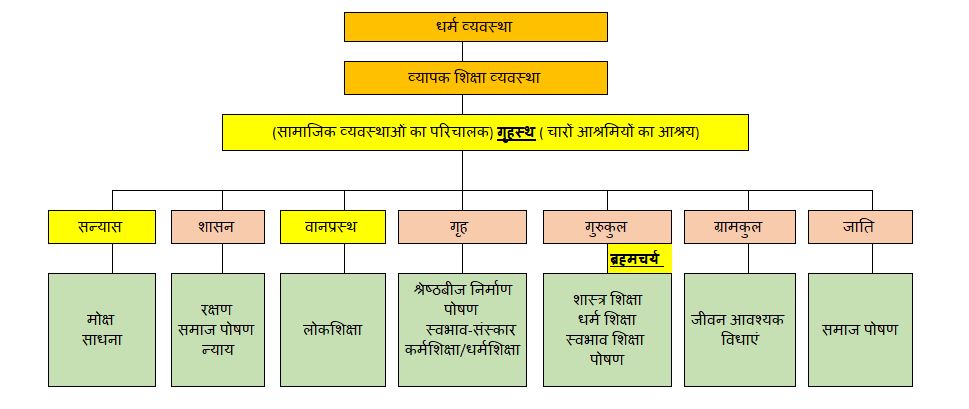

धार्मिक (धार्मिक) व्यवस्था समूह

धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान के व्यवस्था समूह का ढाँचा निम्न प्रकार का है। ऐसा ढांचे का चित्र या ऐसे ढाँचे का विवरण भी अन्य किसी शास्त्रीय ग्रन्थ में से नहीं लिया गया है। यह तो लेखक ने अपनी समझ के अनुसार यह ढांचा कैसा हो सकता है उसकी रूपरेखा अपनी कल्पना से ही बनाई है।

भारत में कभी भी सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूप को तय करने की जिम्मेदारी राजा या शासक की नहीं रही। धर्मसत्ता द्वारा प्रस्तुत व्यवस्थाओं को स्थापित करने की जिम्मेदारी राजा की या शासन की होती थी। रघुवंशम् में कालिदास इस की पुष्टि करते हैं।

राजा की या कभी गणतंत्रात्मक शासन रहा तब भी शासन की जिम्मेदारी धर्माचार्यों द्वारा निर्मित धर्मशास्त्र या समाजशास्त्र के अनुपालन करने की और करवाने की ही रही। धर्म का अनुपालन करने वाला समाज निर्माण करने और उसे धर्माचरणी बनाए रखने के लिये हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था समूह निर्माण किया था।

ऐतिहासिक कारणों से ये व्यवस्थाएं दुर्बल हुईं। काल के प्रवाह में इन में कुछ दोष भी निर्माण हुए। लेकिन फिर भी यह व्यवस्था समूह अंग्रेज शासन भारत में स्थापित हुआ तब तक प्रत्यक्ष अस्तित्व में रहा।

इस व्यवस्था समूह की व्यवस्था के तीन पहलू थे। पोषक व्यवस्था, रक्षक व्यवस्था और प्रेरक व्यवस्था। इन में प्रेरक व्यवस्था तब ही ठीक से काम कर सकती है जब उस के साथ में पोषक और रक्षक व्यवस्था भी काम करती है। इस लिये समाज की सभी व्यवस्थाओं में यह तीनों पहलू विकेंद्रित स्वरूप में ढाले गये थे। प्रेरक यानी शिक्षा व्यवस्था का काम समाज को धर्माचरण सिखाने का था। धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान में प्रेरक व्यवस्थाओं को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। समाज के ९०-९५ प्रतिशत लोगों को धर्माचरणी बनाना शिक्षा व्यवस्था का काम है। जो ५-१० प्रतिशत लोग इस प्रेरक व्यवस्था के प्रयासों के उपरांत भी अधर्माचरण करते थे, उन के लिये ही शासन व्यवस्था यानी दण्ड विधान की आवश्यकता होती है। यदि प्रेरक और पोषक व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज के ९०-९५ प्रतिशत लोगों को धर्माचरणी नहीं बनाया गया तो रक्षक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर सकती। यूरो अमरिकी शिक्षा की दस पीढियाँ बीतने के बाद भी यदि अब भी काफी मात्रा में यूरोप या अमरिकी समाजों की तुलना में हम 'पारिवारिक भावना' को अभी तक बचा पाए हैं तो वह अभी भी अपना अस्तित्व बनाए रखने वाली समानान्तर शिक्षा व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था आदि के कारण है।

उपर्युक्त ढाँचा धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान की मोटी मोटी अभिव्यक्ति है।

- इस में धर्म व्यवस्था सामाजिक नीति नियम अर्थात् धर्माचरण के व्यावहारिक सूत्र तय करने का और अधर्माचरण के व्यवहार के लिये दण्ड विधान बनाने का काम करती है। अर्थात् शास्त्रीय भाषा में श्रृति के आधार पर 'स्मृति' निर्माण करने का काम करती है। इस प्रकार प्रेरक, पोषक तथा निवारक/रक्षक ऐसी तीनों व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करती है।

- इस मार्गदर्शन का माध्यम शिक्षा व्यवस्था होती है। इस लिये शिक्षा का या ज्ञानसत्ता का स्थान धर्मसत्ता से नीचे किन्तु शासन की अन्य सत्ताओं से ऊपर का होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरूकुल या विद्याकेन्द्र और कुछ प्रमाण में परिवारों में भी वर्णानुसारी और जीवन के लिये उपयुक्त ऐसे सभी पहलुओं की शिक्षा दी जाती है।

- लोग जब वर्ण के अनुसार व्यवहार करते हैं तब समाज सुसंस्कृत बनता है। और जब लोग अपनी अपनी जाति के अनुसार व्यवसाय करते हैं समाज समृध्द बनता है।

- रक्षक या निवारक व्यवस्थाएं समाज और व्यक्तियों की संस्कृति और समृध्दि की रक्षा के लिये होती हैं।

- वर्ण और आश्रम यह व्यवस्थाएं समाज की रचना की व्यवस्थाएं हैं।

- परिवार व्यवस्था श्रेष्ठ मानव को जन्म देकर उसे वर्णानुसार संस्कारित करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था पारिवारिक भावना के विकास की भी व्यवस्था है। यह समाज व्यवस्था का लघु-रूप है। सामाजिकता की शिक्षा की नींव डालना परिवार व्यवस्था का काम है। इस कारण इस में पोषक, प्रेरक और रक्षक ऐसी तीनों व्यवस्थाओं का समावेश होता है। इसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यू पर्यंत तक मनुष्य की बढती और घटती क्षमताओं और योग्यताओं के समायोजन की भी व्यवस्था परिवार में होती है।

- जाति व्यवस्था, परिवार और ग्रामकुल यह तीनों मिल कर अर्थ व्यवस्था यानी समाज की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था बनती है।

- रक्षक व्यवस्था भी इन तीनों व्यवस्थाओं में और चौथे शासन व्यवस्था में विकेन्द्रित रूप में स्थापित होती है। परिवार के जाति के या ग्राम के स्तर पर जब प्रेरक, पोषक और रक्षक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है या उस का हल नहीं निकल पाता है तब ही केवल शासन व्यवस्था की भूमिका शुरू होती है।

जाति व्यवस्था, कौटुंबिक उद्योग और ग्रामकुल में आवश्यकताओं और उत्पादन का समायोजन ठीक से होने से समाज की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति समाज आप ही कर लेता है। ऐसा समाज कभी अन्य समाजों की लूट करने के लिये आक्रमण नहीं करता।

वर्तमान में अर्थसत्ता सर्वोपरि बनी हुई है। राजसत्ता उस के निर्देशन में चलती है। शिक्षा अर्थात् ज्ञानसत्ता शासन के नियंत्रण में है। और धर्मसत्ता का तो कहीं नामोनिशान तक दिखाई नहीं देता। प्रतिमान के व्यवस्था समूह की यह एकदम उलटी स्थिती है। धर्म सत्ता के निर्देशन में जब ज्ञानसत्ता शासन और अर्थव्यवस्था को निर्देशित करती है तब समाज ठीक दिशा में सोचता भी है और आगे भी बढता है।

वर्ण व्यवस्था का एक काम तो वर्णों की निश्चिती करने का था। बालक के वर्ण के अनुसार उसके लिये संस्कार और शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का था। ऐसा करने से उस बालक को भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता था। दूसरा काम था वर्ण संकर के कारण निर्माण हुई जातियों के नाम, काम (व्यावसायिक कौशल का क्षेत्र) और जातिधर्म को तय करना। जातिव्यवस्था के काम जातिगत अनुशासन, व्यवसाय कौशलों में वृध्दि की व्यवस्था, जातिगत व्यावसायिक ज्ञान का विकास करना और जाति बांधवों को सदाचारी और सर्वहितकारी बनाए रखना, यह थे।

निवारक यानी शासन व्यवस्था भी विकेन्द्रित थी। जातिगत अनुशासन के बारे में जाति पंचायतों का अपना दण्डविधान होता था। इसी प्रकार से ग्रामकुल की अपनी अनुशासन पालन करवाने की और सुरक्षा व्यवस्था होती थी। इन दोनों के स्तर पर जब मामला हल नहीं होता था तब ही वह शासक के पास जाता था। इस लिये न्याय भी अच्छा होता था, अल्पतम समय में होता था और शासन के पास आने वाले मुकदमों की संख्या अत्यल्प होती थी।

सभी व्यवस्थाओं का आधार पारिवारिक भावना होती थी। गुरू और शिष्य के संबंध (शिक्षा क्षेत्र) मानस पिता-पुत्र जैसे होते थे। विद्याकेन्द्र (गुरू) कुल होते थे। एक ही व्यवसाय करने वाले स्पर्धक नहीं जाति बांधव होते थे। गाँव के किसी की भी बेटी गाँव के प्रत्येक की बहन-बेटी होती थी। न्यायाधीश भी आप्तोप्त (अपराधी जैसे अपना आप्त हो) इस भावना से दण्ड देते थे। पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त का दण्डविधान में विशेष महत्व था। प्रजा (अर्थ है संतान) और राजा का संबंध संतान और पिता का सा होता था। हमारे बाजार भी परिवार भावना से चलते थे। वर्तमान प्रतिमान के कारण हमारे परिवार भी बाजार भावना से चलने लग गये हैं।

शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप गुरूकुल का था। अर्थात् पारिवारिक था। इस में वर्ण भी सुनिश्चित किये जाते थे। आगे वर्णानुसारी शिक्षा भी दी जाती थी। समाज के सभी बच्चों के लिये यह व्यवस्था उपलब्ध थी। जनसंख्या के बढने से गुरुकुल शिक्षा केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के बच्चों तक सिमट गई। वैश्य बच्चे अपने परिवारों में और जातिगत व्यवस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने लगे। बर्बर आक्रमणों ने और आक्रांताओं ने शिक्षा व्यवस्था को और तोडा। फिर भी एकल विद्यालयों के रूप में अंग्रेज शासन के पूर्व काल तक ५ लाख से भी अधिक संख्या में यह विद्यालय चलते थे। समाज के सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था इन में थी। शिक्षकों में भी सभी जाति के शिक्षक थे। किन्तु वे सब श्रीमद्बगवद्गीता में वर्णित ब्राह्मण का सा व्यवहार करनेवाले थे। नि;स्वार्थ भाव से नि:शुल्क शिक्षा देते थे। यानी ज्ञानदान करते थे। इस पूरे काल में शिक्षा का आधार, सभी विषयों की विषयवस्तू का आधार परिवार भावना या परस्पर आत्मीयता के संबंध यही रहा। सर्वे भवन्तु सुखिन: यही रहा।

उपसंहार

वर्तमान व्यवस्था समूह या पूरे मानव जीवन का प्रतिमान यूरो-अमरिकी बन गया है। विश्व के अन्य समाजों के पास इसे अपनाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस प्रतिमान के कारण कई संकट निर्माण हो रहे हैं यह जानते हुए भी सभी समाज, जो औरों का होगा वह हमारा भी होगा यह मान रहे हैं। एक भारत के पास ही इस प्रतिमान से श्रेष्ठ प्रतिमान देने के लिये विकल्प है। इसके कुछ अवशेष समाज जीवन में मुसलमानों ने नष्ट और अंग्रेजों ने भ्रष्ट करने के उपरांत भी बचे हुए साहित्य में उपलब्ध हैं।

वर्तमान प्रतिमान में धीरे धीरे धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान के कुछ बिन्दू जोड कर इसे धार्मिक (धार्मिक) बनाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन लाखों की संख्या में हैं। ये सभी व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन पूरी श्रध्दा, समर्पण भाव, और प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के कारण धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान को रौंदने की गति कुछ कम भी हुई है, लेकिन बंद नहीं हुई है। ऐसे प्रयासों का प्रारंभ तो १९ वीं सदी के मध्य से ही हो गया था। इन प्रयासों की गति और शक्ति भी निरंतर बढ रही है। लेकिन यूरो-अमरिकी प्रतिमान को मिलने वाली समाज की मान्यता भी इन प्रयासों की अपेक्षाओं के विपरीत, बढती ही जा रही है। अतएव ऐसे प्रयासों से मिलने वाले तात्कालिक और अत्यंत सीमित लाभ के लालच को छोड कर शुध्द रूप से धार्मिक (धार्मिक) प्रतिमान की प्रतिष्ठापना के प्रयास करने होंगे। इस परिवर्तन के लिये प्रचंड इच्छाशक्ति, वैचारिक मंथन, और प्रेरक और निवारक शक्ति की आवश्यकता होगी।

जिस प्रकार अपनी शिक्षा प्रणाली को भारत में स्थापित करने के लिये अंग्रेजों ने यहाँ की शासन प्रणाली, कर प्रणाली, अर्थ व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि को नष्ट कर धार्मिक (धार्मिक) समाज में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की माँग निर्माण की। शायद ऐसा ही कुछ हमें भी करना होगा। विनोबा भावे ने शिक्षा को धार्मिक (धार्मिक) बनाने की दृष्टि से ऐसे ही प्रयोग का सुझाव दिया था। उन की सूचना को गंभीरता से लेने का समय आ गया है।

References

अन्य स्रोत:

1. धार्मिक (धार्मिक) शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान, प्रकाशक पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद