Difference between revisions of "यूरोपीय आधिपत्य के पाँच सौ वर्ष"

(→१४.) |

|||

| Line 181: | Line 181: | ||

'नृवंशशास्त्र कोई ऐसा शास्त्र या विज्ञान नहीं है जो खगोलशास्त्र के समान दूर सुदूर के पदार्थों के सिद्धान्त समझाता हो। वह तो इतिहास के ऐसे तथ्यों से रंजित शास्त्र है जिसमें मानव समूह का अधिकांश भाग अन्य किसी के अधिकार में रहा हो, जिस काल के दौरान लाखों लोगों ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके संस्थागत ढाँचे टूट चुके हों, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो, और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक न पाए हों। नृवंशशास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञानमीमांसा को भी पार कर जाती है। इसमें (करुणता तो यह है कि) मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे ही दूसरे हिस्सेको वस्तु समझ कर सिद्धान्त बनाता है। | 'नृवंशशास्त्र कोई ऐसा शास्त्र या विज्ञान नहीं है जो खगोलशास्त्र के समान दूर सुदूर के पदार्थों के सिद्धान्त समझाता हो। वह तो इतिहास के ऐसे तथ्यों से रंजित शास्त्र है जिसमें मानव समूह का अधिकांश भाग अन्य किसी के अधिकार में रहा हो, जिस काल के दौरान लाखों लोगों ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके संस्थागत ढाँचे टूट चुके हों, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो, और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक न पाए हों। नृवंशशास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञानमीमांसा को भी पार कर जाती है। इसमें (करुणता तो यह है कि) मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे ही दूसरे हिस्सेको वस्तु समझ कर सिद्धान्त बनाता है। | ||

| − | 'यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती। सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानवशास्त्र ही नहीं है अपितु विदेशी संस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होनेवाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम यह भूल गए कि उनकी चिंताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एवं उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे - न हो सकती थी।३० प्रोफेसर क्लाउड़ लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानवशास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। - इससे अस्सी वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बरनेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी संस्कृति के संहारक के रूप में गिनाया था। याद रहे एडवर्ड बरनेट को कुछ लोग नृवंशशास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्माधिपत्य वाली संस्कृति के विषय में अन्त में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एवं कुछ दुःखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में माननेवालों की संस्था पुरानी संस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आयी। 'ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुःखदायी एवं अत्याचारी होने के कारण | + | 'यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती। सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानवशास्त्र ही नहीं है अपितु विदेशी संस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होनेवाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम यह भूल गए कि उनकी चिंताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एवं उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे - न हो सकती थी।३० प्रोफेसर क्लाउड़ लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानवशास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। - इससे अस्सी वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बरनेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी संस्कृति के संहारक के रूप में गिनाया था। याद रहे एडवर्ड बरनेट को कुछ लोग नृवंशशास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्माधिपत्य वाली संस्कृति के विषय में अन्त में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एवं कुछ दुःखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में माननेवालों की संस्था पुरानी संस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आयी। 'ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुःखदायी एवं अत्याचारी होने के कारण उसका संहार करना ही उचित था। यह कार्य शुभ या उचित लगे या न लगे तो भी मानवजाति के हित के लिए तत्काल करना आवश्यक है।"३१ |

| + | |||

| + | नृवंशशास्त्र की यह परिभाषा तथा यूरोपीयों का उसके प्रति झुकाव, यूरोप से अतिरिक्त शेष विश्व को निगल गया। | ||

| + | |||

| + | ==== १५. ==== | ||

| + | यूरोप के प्रभाव में आए गैरयूरोपीय समाज में भी कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं। इस समाज ने अपने आराध्य देवताओं या भावनाओं एवं तत्कालीन प्राणी जगत एवं वनस्पति सृष्टि के साथ सन्तुलन बनाए रखा। इन सभी को वे अपनी सभ्यता का भाग ही मानते थे। इस प्रकार का भाव सन् १४९२ के पूर्व आए हुए अमेरिकन, आफ्रिकन, दक्षिणपूर्व एशिया या भारतीय समाज में अधिक दिखाई देता था। भारत में तो यह बात अधिक दृढ़तापूर्वक प्रस्थापित दिखाई देती थी जिसके कारण भारतीय समाज की व्यापकता, विविधता एवं संकुलता का एक विशिष्ट चित्र उभर कर सामने आया है। इस समाज में ऐसा सन्तुलन स्थिर गुणधर्म या स्थाई स्वरूप का हो यह आवश्यक नहीं है। कदाचित् भारत के लिए यह सच हो, जहाँ प्रवाह विशिष्ट रूप से हमेशा बदलते रहते हैं। यह केवल भारतीय समाज का भिन्न भिन्न समयावधि का हूबहू वर्णन नहीं है। परन्तु भारतीय साहित्य की व्यापकता एवं उसके काल एवं चित्त की संकल्पना का परिचय भी है। एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत जैसे समाज ने अपना सन्तुलन एक ओर से दूसरी ओर बदला है। परन्तु ऐसा बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके विपरीत यूरोपीय समाज प्राचीन काल से आज तक ऐसे सन्तुलन से वंचित दिखाई देता है। इसलिए वहाँ हमेशा आन्तरिक तनाव रहा एवं इसीलिए उसके धर्मतन्त्र का ढाँचा सुदृढ बना। इससे विपरीत यूरोपीय सभ्यता का उद्देश्य समग्रता के मूल्य पर आंशिक उपलब्धि को महत्त्व देता दिखाइ रहा है। इसीलिए यूरोपीय समाज किसी निश्चित समय बिन्दु पर | ||

==References== | ==References== | ||

Revision as of 08:32, 11 January 2020

This article relies largely or entirely upon a single source. |

अध्याय ३१

धर्मपाल

१.

आज से चार वर्ष पश्चात्, १९९२ में यूरोप विश्व की खोज में निकला इस घटना को ५०० वर्ष पूर्ण हुए। सन् १४९२ में क्रिस्टोफर कोलम्बस अपने नौका काफिले के साथ अमेरिका के तट पर उतरा। वह पुर्तगाल, इटली या अन्य किसी देश का था यह कोई खास बात नहीं है। वह यूरोप का था इतना कहना पर्याप्त है। उसे यूरोपीय राज्यों की एवं धनिकों की सम्पूर्ण सहायता मिली थी। यूरोप का इससे पूर्व, या तो बहुत ही प्राचीन समय से उत्तर आफ्रिका, एशिया के कुछ प्रदेश, पूर्व एवं पश्चिम आफ्रिका के कुछ प्रदेश इत्यादि के साथ सीधा सम्बन्ध था। परन्तु यूरोप के साहसवीरों तथा यूरोप के राज्यों को नए नए प्रदेश खोजने की इच्छा जगी। ‘ब्लैक डेथ' जेसी घटना भी इस चाह के लिए प्रेरणास्रोत बनी होगी। परन्तु यह घटना १५ वीं शताब्दी के मध्य में घटी। प्रारम्भ में वे पश्चिम आफ्रिका गए। पचास वर्ष के अन्दर अन्दर वे अभी तक विश्व को अज्ञात ऐसे अमेरिका तक पहुँच गये। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से पूर्व उन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोज लिया एवं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व आफ्रिका, हिन्द महासागर के द्वीप समूह तथा तटीय प्रदेशों एवं दक्षिण, दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया के साथ सम्पर्क बढाया। सन् १५५० तक तो यूरोप ने केवल गोवा के आसपास के कुछ प्रदेश में ही नहीं अपितु श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अमेरिका एवं पूर्व की ओर आनेवाले समुद्री मार्ग की खोज के सौ वर्षों में तो बहुत दूर के एवं संस्कृति की दृष्टि से यूरोप की अपेक्षा भिन्न व्यक्तित्ववाले जापान में भी इतना प्रभाव पड़ा कि सन् १६०० के समीप लगभग ४ लाख जापानियों ने धर्मपरिवर्तन कर लिया एवं वे ईसाई बन गए। परन्तु लगभग सन् १६४० में ही जापान ने निर्णय कर लिया कि डचों को जापान के बन्दरगाह पर कभी भी उतरने की जो अनुमति दी गई थी उस पर रोक लगा दी जाए। यूरोप के लिए जापान के दरवाजे भी बन्द करके केवल तन्त्रज्ञान एवं व्यापार के लिए ही सीमित सम्बन्ध रखना तय हआ। कोलम्बस अमेरिका पहँचा एवं अमेरिका के तटीय प्रदेशों तथा एटलान्टिक महासागर के द्वीपों में खेती प्रारम्भ हुई एवं बस्तियाँ बसीं इसके कुछ ही वर्षों में यूरोप ने आफ्रिका के काले लोगों को गुलाम बनाकर इन बस्तियों में लाने का सुनियोजित रूप से एक अभियान ही प्रारम्भ किया। एक सामान्य अंदाज के अनुसार भी गुलाम पकडने से लेकर अमेरिका में अटलान्टिक के द्वीपों तक पहुँचने के बीच लगभग ८० प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो गई। इस अभियान के प्रारम्भ होने से लेकर बाद के ३०० वर्षों में तो इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त आफ्रिकन स्त्री पुरूषों की संख्या दस करोड़ तक पहुँच गई होगी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब गुलामी नहीं परन्तु गुलामों का व्यापार बंद करने की हलचल प्रारम्भ हुई तब अमेरिका में यूरोपीय निवासियों की अपेक्षा आफ्रिका से पकड़कर लाए गए गुलामों की संख्या अधिक थी।

सन् १६०० के आसपास यूरोप के अलग अलग राज्यों ने भारत के भी विभिन्न प्रदेशों में आना प्रारम्भ किया। पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण आफ्रिका की समुद्र तटीय पट्टी में तथा एशिया के मार्ग पर पडनेवाले द्वीपों में यूरोप से इन प्रदेशों में आनेवाले समुद्री जहाजों को इन्धन, पानी एवं विश्राम के लिये स्थान मिले इस उद्देश्य से वे सुदृढ किलेबन्दी करने लगे। यूरोप का भारत पर प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि महान विजयनगर साम्राज्य के राजा शस्त्रों के लिए पुर्तगालियों पर निर्भर रहने लगे एवं जहांगीर ने अरबस्तान, पर्शियन खाडी एवं भारत के बीच उस काल में जहाजी डाकू के रूप में पहचाने जानेवाले समुद्री लुटेरों से समुद्र को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। सन् १६०० से बहुत पूर्व बर्मा में बन्दरगाहों का अधिपति ब्रिटिश था।

सन् १७०० तक या फिर सन् १७५० तक अमेरिका में यूरोपीय मूल के लोगों की संख्या कम होने पर भी उनका प्रभाव एवं शासन जम गए। कोलम्बस जब अमेरिका पहुँचा तब वहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगभग नौ से ग्यारह करोड़ थी। सन् १७०० तक तो निःशस्त्रों की हत्या के कारण, यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण एवं युद्ध के कारण यह संख्या आधी हो गई, यद्यपि उनका सम्पूर्ण उच्छेद उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ।

सन् १७०० के बाद यूरोप ने पूर्व की ओर विशेष ध्यान दिया। उनमें एक केन्द्र भारत था। भारत में सन् १७५० से यूरोप की उपस्थिति विशेष रूप से दिखाई देने लगी। सन् १७५० से तो यूरोप भारत को पूर्णतया जीत लेने की सुनियोजित योजना बनाने लगा। इसी समय यूरोप ने आस्ट्रेलिया एवं उसके समीप के द्वीपों की खोज की। सन् १८०० के तुरन्त बाद यूरोप ने चीन जाने का प्रारम्भ किया। सन् १८५० तक यूरोप समग्र विश्व का अधिपति बन गया। यूरोप का ऐसा आधिपत्य विश्व के इतिहास में प्रथम ही है। कई शताब्दियों तक इस्लाम ने लगभग आधी दुनिया पर अपना शासन जमाया था। उसने भी यूरोप के समान ही तबाही मचाई थी। इस्लाम से पूर्व भगवान बुद्ध के उपदेशों __ का लगभग आधे विश्व पर प्रभाव था। परन्तु उसमें हिंसा का तनिक भी अंश नहीं था। एशिया के बहुत से हिस्सों में भगवान बुद्ध के उपदेश के फलस्वरूप निर्मित संस्थाएँ एवं मनोभाव आज भी अस्तित्व में हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत का प्रभाव पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया के बहुत से देशों पर पड़ा था। पूर्ण सम्भावना है कि भारत तथा अन्य संस्कृतियों को भी विश्वविजय की आकांक्षा जगी होगी। परन्तु उसके लिए आवश्यक बल, प्रेरणा या भौतिक सामग्री या संहारक वृत्ति के अभाव के कारण वे इस इच्छा को अमल में नहीं ला पाए हैं। इसी दृष्टि से देखने पर यूरोप के विश्व आधिपत्य के ५०० वर्षों को इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त करनेवाली घटना मानी जा सकती है।

इस आधिपत्य का मनुष्य, वनस्पति, समग्र सृष्टि पर कैसा प्रभाव हुआ है इसका अध्ययन एवं मूल्यांकन खासकर जीती गई प्रजा की दृष्टि से करने की आवश्यकता है। यूरोपीय आधिपत्य का प्रभाव केवल राजनैतिक, आर्थिक, एवं पर्यावरणीय विषयों पर ही हआ है ऐसा बिलकुल नहीं है। यह प्रभाव जीती गई प्रजा की स्वविषयक धारणा एवं चित्तव्यापार पर भी बहुत गहराई तक पड़ा है। इसी प्रकार विजेताओं की अपनी भूमिका, उन्होंने जो कुछ भी किया एवं जिस प्रकार से किया उसके जो परिणाम निकले उसका प्रभाव उन पर बहुत गहराई तक पड़ा। फिर भी यूरोप का मूल स्वभाव नहीं बदला है। उसकी विनाशक वृत्ति कोलम्बस के पूर्व कम अनुपात में व्यक्त हुई थी एवं कोलम्बस के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दी इतना ही अन्तर था। रोमन साम्राज्य के समय से, प्लेटो के समय से या उससे भी पूर्व के समय से यूरोप की दुनिया जीतने की जो आकांक्षा थी उसे कोलम्बस के द्वारा अमेरिका की खोज से खुला एवं व्यापक मैदान मिला। विश्व की अन्य सभ्यताओं को भी ऐसी इच्छा हुई होगी, परन्तु हम उसके विषय में अधिक कुछ जानते ही नहीं हैं। यूरोप के विषय में जानते हैं। यदि ऐसा है तो हमें इसके विषय में जानने के प्रयास करने चाहिए जिससे हमारी दृष्टि का क्षेत्र अधिक सन्तुलित बने। परन्तु अब तो हम प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय अधिकार के अन्तर्गत उसके द्वारा बनाए गए संस्थाकीय एवं वैचारिक ढाँचे में जी रहे हैं इसलिए यूरोप का तथा अन्य किसी विश्वविजय की आकांक्षा रखनेवाली सभ्यता का अध्ययन करना केवल ऐतिहासिक एवं तात्त्विक दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।

गत ५०० वर्षों का अध्ययन जीती गई प्रजा के लिए आत्मबोध का साधन बनेगा एवं उसे अपनी सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

• १९ जून १९८८ को बेंगलोर में लिखा गया लेख

सन् १४९२ से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों की स्थिति

हमारे आसपास की स्थिति एवं विकास को, उसके विभिन्न दृष्टिकोण तथा अविरत चलनेवाले मतभेदों को यदि समझना है, तो हमें कुछ शताब्दियाँ पीछे जा कर देखना होगा। प्रस्तुत पत्र में, गत पाँच शताब्दियों में घटी हुई प्रमुख घटनाओं को तथा भारत के द्वारा बीताए गए समय के आधार पर, आज की उलझन भरी स्थिति के मूल तक पहँचने का प्रयास किया गया है। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि लगभग सन् १४९२ के काल से लेकर अनेकों विचारधाराओं तथा विभिन्न घटनाओं का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस उलझनभरी स्थिति को समझकर उसका कोई हल निकालने में यह प्रयास कदाचित सहायक बनेगा।

२.

यूरोप के द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज

आज से लगभग पाँच शताब्दी पूर्व, अर्थात् १४९२ में जब क्रिस्टोफर कोलम्बस तथा उसके साथी जहाज द्वारा अमेरिका के समुद्र तट पर पहुँचे, तभी से यूरोप द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज का श्रीगणेश हुआ। कोलम्बस एवं उसके समकालीन जहाजरानों का मुख्य उद्देश्य तो भारत तथा दक्षिणपूर्व एशिया के प्रदेश तक पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजना ही था। उस समय किसी यूरोपीय वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है। बस इसी बातने कोलम्बस को अपनी समुद्र यात्रा पश्चिम की ओर से प्रारम्भ करके अन्त में भारत तथा भारत के पूर्वीय प्रदेशों तक पहुँचने की आशा जगाई। लगभग १५५० तक तो पश्चिम यूरोप को इसकी कल्पना तक नहीं थी कि एक ओर यूरोप एवं आफ्रिका तथा दूसरी ओर चीन एवं भारत के बीचोंबीच उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ अमेरिका नाम के एक विशाल भूखण्ड का अस्तित्व भी है।

इस प्रकार, यूरोप की पंद्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण की यात्रा में कदाचित किसी प्रकार से घटी हई लगभग एक सौ वर्ष अर्थात् १४५० तक चलनेवाली 'काले मृत्यु की घटना, जिसने यूरोप को समाप्त कर दिया; उसकी प्रेरणा इतनी अधिक थी कि १४९२ के बाद केवल छः वर्षों में अर्थात् १४९८ में आफ्रिका के पूर्वी किनारे पर जाकर भारत तक पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजा गया। वास्को-डी-गामा को सन् १४९८ में भारत के केरल प्रान्त के समुद्रतट पर स्थित कालिकट बन्दरगाह तक पहुँचाने में सहायक बननेवाले एशिया के जहाजरानों का यह मार्ग खोजने में योगदान था। इसके बाद के चालीस से पचास वर्षों में तो यरोपने अधिकांश पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि लगभग सन् १५४० तक दूरदराज के तथा यूरोप से भिन्न संस्कृतिवाले जापान में प्रभु ईसु का अनुसरण करनेवाला ईसाई समाज अस्तित्व में आया। यूरोप की यात्रा एवं उसके शासन का अन्य एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि उसके पश्चात् साठ वर्ष के बाद अर्थात् लगभग सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई कार्यकरों के प्रयासों से अनुमानतः ४,००,००० जापानियों का ईसाई मत में मतान्तरण किया गया।

३.

सत्रहवीं शताब्दी की जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर सन् १४९२ से पूर्व अथवा प्राचीन काल से यूरोप के पश्चिम एशिया, पर्शिया, भारत के सीमावर्ती प्रान्त तथा उत्तर आफ्रिका के साथ सम्बन्ध थे ही। ऐसा माना जाता है कि ईसाई युग के प्रारम्भ के समय में रोम तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित तटीय प्रदेशों के बीच आपसी व्यापार का सम्बन्ध था। इस प्रकार यूरोप को सत्रहवीं शताब्दी से चीन के पश्चिमी प्रदेशों की जानकारी थी।

नए प्रदेशों की खोज, उस पर आक्रमण, साम्राज्य विस्तार इत्यादि घटनाएँ सन् १४९२ से ही नहीं शुरू हुई हैं। वे तो मानव का पृथ्वी पर उद्भव होने जितनी ही प्राचीन हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व ३२६ में साहसी युवक सिकन्दर ने उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि वह भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ग्रीस में समाविष्ट नहीं कर सका था। उसके लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् अर्थात् सातवीं शताब्दी में इस्लाम के नेतृत्व में अरबों ने दक्षिण यूरोप तथा भारत के पश्चिम में स्थित सिंध पर आक्रमण किया। इसके बाद ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में धर्मयुद्ध के नाम पर यूरोप ने बाईजेन्टियम, पश्चिम एशिया तथा तुर्कीस्तान की प्राचीन भूमि पर आक्रमण करके उनके अधिकांश प्रदेशों पर राज्य भी किया। यह धर्मयुद्ध पश्चिम यूरोप के उमराव पुत्रों की सरदारी में हुए जिसमें उनके साथ रोमन ईसाई गिरजाघरों की पीछे रहकर सहयोग देनेवाली शक्ति भी थी।

ऐसा लगता है कि भारत के पास अपने लिए आवश्यक ऐसी तमाम समृद्धि तथा विशाल उपजाऊ जमीन होने के कारण वह इस प्रकार के विश्वव्यापी विजय की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत को न तो ऐसी कोई महत्त्वाकांक्षा थी, न ही इस प्रकार का कोई झुकाव; या फिर ऐसी जिहाद के लिए आवश्यक साहसिक उत्साह उसमें नहीं था। इसके बावजूद २००० वर्ष पूर्व अर्थात् विक्रम संवत के प्रारम्भ में भारत के विद्वान, पण्डित, बौद्ध भिक्षु इत्यादि एशिया खण्ड के विभिन्न भागों में फैले एवं बसे थे।

४. यूरोप खण्ड का साम्राज्य विस्तार

सन् १४९२ से यूरोप की खोजें एवं उसका साम्राज्य विस्तार दिखने में भी एक अलग प्रकार का रहा। यद्यपि ये विजय प्राप्त करने की उसकी पद्धति प्राचीन ग्रीस या रोम के राज्यों के द्वारा अनुसरित रीति से बहुत भिन्न नहीं थी। तो भी विजय प्राप्ति की जो पद्धति ब्रिटिशरों ने अपनाई वह ११ वीं शताब्दी में सम्राट विलियम एवं उसके वंशजों द्वारा इंग्लैण्ड पर कब्जा जमाने के लिए उपयोग में लाई गई रीति नीति से बहुत मिलती जुलती है। १५ वीं शताब्दी से लेकर यूरोप के दुनियाभर के साम्राज्य विस्तार में उपयोग में लाए गए साधनों में व्यापार एवं वाणिज्य प्रमुख थे। जब कि ११ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी के मध्यमें किए गये युद्धों में मध्यकालीन यूरोपीय ईसाई धार्मिकता की धार्मिक एवं लश्करी शक्ति साम्राज्य विस्तार एवं स्थायीकरण के मुख्य कारक थे।

साम्राज्य विस्तार की नई पद्धति का सन् १४९२ से पूर्व के समय का दृष्टान्त इंग्लैण्ड के हेन्री सप्तम के एक दस्तावेज से मिलता है, जो सन् १४८२ में जारी हुआ था। यह दस्तावेज ज्होन केबोट एवं उसकी सन्तानों को ऐसी जगहों को कब्जे में लेने एवं उन जगहों पर राजा का झण्डा एवं चिह्न स्थापित करने की अनुमति देता था जो “कोई भी गाँव, शहर, किला या टापू या प्रमुख भूमि जो उनके द्वारा नई खोजी गई हो", जो 'पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी समुद्रमें हो और जिस पर परधर्मियों या पापियों का स्वामित्व रहा हो, जो विश्व के किसी भी भाग में स्थित हो और जिसकी जानकारी आज तक किसी भी ईसाई को न हो”। राजा ने उन्हें उनके प्रत्येक समुद्री साहस के दौरान ऐसी जगहों पर आक्रमण करके उन्हें हस्तगत करने की एवं उस पर कब्जा जमाने की सत्ता दी, इस शर्त पर कि उन जगहों की आय का पाँचवा भाग वे राजा को दे दें। लगभग १४५० से ऐसे अनेकों अभिलेख यूरोप के राजाओं के द्वारा जारी किए गए, एवं उसकी परम्परा अंशतः हमारे समय तक चली।

इंग्लैण्ड के द्वारा अपनाई गई विजयप्राप्ति की अजीबोगरीब रीतियों का रोचक दृष्टान्त उसके पडोसी देश आयलैंण्ड के साथ के उसके सम्बन्धों से मिलता है। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आयलैंण्ड के एटर्नी जनरल सर होन डेविस ने अपने लेखों द्वारा आयलैंण्ड के लिए अधिक प्रभावशाली राजनीति के सम्बन्ध में यह सूचित किया है कि आयलैन्ड के विजय में अवरोधक दो प्रमुख कारकों में एक, युद्ध के लिए की गई ढीली कार्यवाही एवं दूसरा राजनीति में शिथिलता है। क्योंकि जमीन को बुआई के लिए तैयार करने के लिए प्रथम तो किसान को उसे अच्छी तरह से जोतना पड़ता है। और जब पूर्ण रूप से जुताई हो जाए एवं उसमें खाद एवं पानी अच्छी तरह से डाल दिए जाएँ तब यदि वह उसमें अच्छे बीज न बोए तो जमीन ऊसर बन जाती है एवं उसमें खरपतवार के सिवा कुछ पैदा नहीं होता। इसलिए असंस्कृत प्रजा को अच्छी सरकार की रचना के लिए सक्षम बनाने के लिये पहले ही उसका सामना करके उसे तोड़ना आवश्यक है। जब वह पूर्णतः नियन्त्रण में आ जाए तब यदि उसे नियमन के द्वारा व्यवस्थित न किया जाए तो वह प्रजा बहुत जल्दी ही अपनी असंस्कारिता पर उतर आती है।

५.

लगभग सन् १५०० से यूरोप का विस्तार केवल पश्चिम ही नहीं, पूर्व की ओर भी । हुआ। पश्चिम की ओर उसका ध्यान अमेरिका की विशाल जमीन, उसकी खनिज सम्पत्ति तथा वन्य सम्पत्ति पर था। जिसके कारण अमेरिका के समीप स्थित द्वीपों पर तथा उत्तर, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी खण्ड के प्रदेशों पर यूरोपवासियों की बस्तियाँ बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि सन् १४९२ में जब यूरोप को अमेरिका खण्ड की जानकारी हुई तब वहाँ रहनेवालों की संख्या लगभग ९ से ११.२ करोड़ थी। जब कि यूरोप की जनसंख्या उस समय लगभग ६से ७ करोड थी।

उस समय अमेरिका के निवासी स्थानीय लोगों का जब तक लगभग सर्वनाश नहीं हुआ तब तक अर्थात् अनुमानतः ४०० वर्ष तक यूरोप ने उनसे असंख्य युद्ध किए। उन्हें गुलाम बनाने तथा उन्हें खदानों में तथा नए शुरू किए गए खेती इत्यादि काममें मजदूर के रूप में उपयोग में लेने के बहुत प्रयास किये। परन्तु उनकी यह योजना यशस्वी नहीं हुई; क्योंकि गुलाम बनने की अपेक्षा अपने विनाश को उन्होंने अधिक श्रेष्ठ माना।।

इन युद्धों से भी एक अन्य भीषण बात स्थानीय अमेरिका वासियों के लिए यह थी कि यूरोप से आनेवाले नवागन्तुक अपने साथ रोग भी लाए जो इन स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हुए। उदाहरणार्थ यूरोप के देशों मे उस समय शीतला, चेचक, क्षय, मलेरिया, पीतज्वर, विषमज्वर के विभिन्न प्रकार तथा अनेक संसर्गजन्य गुप्त रोगों ने भीषण जानहानि की। इसके साथ ही सन् १६१८ के आसपास उत्तर अमेरिका के न्यू इंग्लैण्ड में प्लेग की महामारी फैली। यूरोपीयों के संसर्ग में आने से पहले अमेरिका के स्थानीय लोगों ने इस प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का सामना नहीं किया था, इसलिए उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों की बस्तियों का सफाया हो गया।

अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर होने वाला सफाया सन् १६२५ में न्यू इंग्लैण्ड में आनेवाले अंग्रेज के लिए तो जैसे 'ईश्वर की लीला' थी। उसने सोचा कि इस पतन के कारण 'यह पूरा प्रदेश अंग्रेजों को बसने के लिए एवं प्रभु की कीर्ति बढ़ानेवाले मंदिर बनवाने के लिए अधिक उत्तम हो गया है। उसी समय एक अंग्रेज ने कहा कि 'प्रभु ने यह प्रदेश हमारे लिए ही खोज दिया है एवं अधिकांश स्थानीय लोगों को घातकी युद्धों द्वारा तथा जानलेवा बीमारियों के द्वारा मार डाला है। पचास वर्ष बाद न्यूयोर्क के एक वर्णन में कहा गया 'सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि जहाँ अंग्रेज स्थायी होना चाहते हैं वहाँ दैवी हाथ उनके लिए रास्ता बना देता है। या तो वे भारतीयों (अमेरिका के मूलनिवासी) कों आन्तरिक युद्धों के द्वारा या जानलेवा बीमारियों के द्वारा नष्ट कर देता है।' और लेखक ने जोड़ा, “यह सचमुच प्रशंसनीय है कि जब से अंग्रजों ने वहाँ निवास करना प्रारम्भ किया तब से ही वहाँ के निवासियों का आश्चर्यजनक रूप से ईश्वर के हाथों नाश हुआ एवं उनकी संख्या कम होती गई। क्यों कि हमारे समय में जहाँ छ: नगर थे उसकी जनसंख्या घटकर अब दो छोटे छोटे गाँवों में सिमटकर रह गई है।"६ ।

अठारहवीं शताब्दी के मध्य में या कदाचित् उससे भी पूर्व, यूरोप से जानेवाले नवागन्तुकों ने अपना शीतला, प्लेग जैसा जानलेवा रोग उस समय के अमेरिका के स्थानीय लोगों में जानबूझकर फैलाया। ब्रिटन के सेनापति द्वारा सन् १७६३ में जानबूझकर शीतला का रोग उत्तर अमेरिका में डाला गया। वे कैदियों को बदमाश मानते थे एवं उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई भी बदमाश जीवित नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसा समाचार भी मिला था कि फोर्ट पिट में शीतला का रोग फैल गया है तब उसे लगा कि यह रोग उनके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। यह जानकर ब्रिटन के सैन्य के एक अन्य अधिकारीने ऐसा भी कहा में इस रोग के जीवाणुओं को कैदियों के कम्बलों में फैला दूंगा जिससे यह रोग उन्हें मार डाले। साथ ही साथ मैं यह सावधानी भी रखूगाँ कि मुझे इस रोग का संक्रमण न लगे। इस प्रकार, बीसवीं शताब्दी की दुश्मन देशों में रहनेवाले मनुष्य, प्राणी तथा वनस्पति जगत में जानलेवा बीमारी फैलाने की प्रथा के मूल पुरानी यूरोपीय संस्कृति में रहे होंगे ऐसा लगता है।

६.

यूरोपीयों ने जब अमेरिका की खोज करने के बाद वहाँ बसना प्रारम्भ किया तब उन्हें मजदूरों की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी। अमेरिका के जो थोडे बहुत निवासी बचे थे उनसे मजदूरी का काम नहीं करवाया जा सकता था। यूरोपीय स्वयं तो खदान में काम करने, जगंल काटने या खेतीबाड़ी का काम करने जैसे परिश्रमी काम करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने पश्चिम तथा मध्य आफ्रिका के काले युवकों और प्रौढों को पकडना शुरू किया। जो इस पकड़ने के हिंसक दौर से बचे उन्हें जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया। इन गुलामों को जहाजों द्वारा अमेरिका भेजा गया। सन् १५०० से सन् १८७० के दौरान अमेरिका या अटलान्टिक महासागर के द्वीपों पर वास्तविक पहुँचे हुए ऐसे गुलामों की संख्या उस समय की समुद्रयात्रा से सम्बन्धित टिप्पणियों के अनुसार १ करोड़ जितनी है। यदि हम विभिन्न प्रक्रियाएँ जैसी कि गुलामों को पकडना, अन्दरूनी क्षेत्रों से आफ्रिका के समुद्रतट पर लाना, जहाजों पर चढाना और लम्बी समुद्री यात्रा करवाना इत्यादि के दौरान मरनेवाले लोगों की गिनती का एक सामान्य अनुमान लगाएँ तो गुलामी की इस प्रक्रिया से प्रभावित काली आफ्रिकन प्रजा की संख्या लगभग पाँच करोड़ तक पहुँचेगी। कदाचित् यह संख्या दस करोड़ जितनी भी होगी। यद्यपि इस अनुमान में आफ्रिका के प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए विघटन या उनके समाज में हुई पुरुषों की संख्या की बहुत बड़ी मात्रा में कमी को या यूरोपीयों की घूसखोरी से प्रसूत नए रोगों को तो गिनती में लिया ही नहीं गया है।

सन् १७७० में ऐसे गुलामों की प्रतिशत में संख्या उस काल के ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी केरेबियन में ९१ प्रतिशत थी वह उत्तर अमेरिका में २२ प्रतिशत एवं दक्षिणी यूनाइटेड स्टेटस में ४० प्रतिशत थी। सन् १७९० में उस समय के यू.एस.ए. में गुलामों की संख्या कुल प्रजा के १९.३ प्रतिशत थी जबकि यूरोपीयों की संख्या ८० प्रतिशत थी। सन् १९०० तक यू.एस.ए. में आफ्रिकनों का अनुपात कम होकर ११.८ प्रतिशत जितना था।१० अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों को १७९० और १९०० में गणना में नहीं लिया गया था।

इसके अतिरिक्त यूरोप के स्त्री पुरुष जिन्हें सन् १९०० तक ब्रिटन में नीचले वर्ग का माना जाता था, उन्हें भी कुछ वर्षों तक के करार पर जबरदस्ती नोकरी पर रखा गया एवं बाद में अमेरिका भेज दिया गया। यूरोपीयों के हमवतनी होने से उनकी स्थिति कम त्रासदीयुक्त तथा कुछ अच्छे भविष्य की वचनबद्धता से युक्त थी। निश्चित समयसीमा पूर्ण होने पर उन्हें मुक्त करके कुछ भूमि देकर स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने की अनुमति दे दी जाती थी। सन् १६५५ से सन् १६७८ के दौरान बिस्टोल के इंग्लैण्ड के बन्दरगाह से उत्तर अमेरिका में ले जाए जानेवाले ऐसे नौकरीपेशा लोगों की वार्षिक संख्या अनुमानतः ४०० थी। सन् १६८४ में लंदन से लाए जानेवाले मजदूरों की संख्या ७६४ थी एवं सन् १७४५ से १७७५ के दौरान जो नौकरीपेशा लोग ब्रिटन से उत्तर अमेरिका के एनापोलिस शहर में पहुँचे उनकी संख्या १९,९२० थी उनमें ९,३६० ऐसे लोगों का समावेश था जिन्हें अपराधी होने का ठप्पा लगाया गया था।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत से ऐसे नोकरीपेशा लोगों को ब्रिटन के आधिपत्य में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण आफ्रिका एवं अटलाण्टिक महासागर के टापुओं पर बड़े पैमाने पर भेजा गया वह इस यूरोपीय प्रथा की केवल नकल ही थी।

यूरोप में ऐसे गुलामों की संस्थाएँ प्राचीनकाल से ही अस्तित्व में थीं। प्राचीन ग्रीस के तथा ईसा पूर्व के रोम के राज्य में गुलामी की प्रथा बड़े पैमाने पर अमल में थी। ईसा पूर्व ४३२ या उससे भी पूर्व के एथेन्स में अर्थात् लगभग सोक्रेटिस के समय में गुलामों की संख्या १,१५,००० थी, जबकि उस समय उसकी समग्र जनसंख्या ३,१७,००० थी। इसके अतिरिक्त वहाँ ३८,००० मेटीक (एक गुलाम जाति) एवं उनके परिवार भी थे। ऐसा अनुमान है कि स्पार्टा में गुलामों का अनुपात बहुत अधिक था। सन् ३७१ इसा पूर्व में स्पार्टा में अर्थात् प्लेटो के युग में गुलाम (जो कि हेलोट कहलाते थे) की संख्या १,४०,००० से २,००,००० तक थी एवं पेरीओकी, गुलाम के समान, की संख्या ४०,००० से ६०,००० थी। जब कि वहाँ कुल जनसंख्या १,९०,००० से २,७०,००० थी। इसमें स्पार्टा के सम्पूर्ण नागरिक अधिकार युक्त लोगों की संख्या तो केवल २५०० से ३००० थी एवं सीमित अधिकार वाले स्पार्टा के लोगों की संख्या १५०० से २००० थी।१२

७.

एशिया में यूरोप का बढ़ता हुआ वर्चस्व

यूरोप ने अमेरिका में अपने आधिपत्य का विस्तार किया एवं आफ्रिका में भी घूसखोरी शुरू की इसके साथ ही उसने पूर्व की ओर स्थित एशिया में भी अपना विस्तार शुरू किया। भारत पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजा गया उसके दस बारह वर्षों में ही यूरोप ने गोवा तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में विशाल विजयनगर के राजकर्मियों ने शत्रों के लिए पुर्तगालियों का आधार लिया, तो सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल सम्राट जहांगीर, एक ओर पश्चिम भारत एवं पर्शिया की खाडी तो दूसरी ओर अरेबिया के समुद्री मार्ग में अवरोध रूप बने हुए समुद्री डाकुओं को दूर करने के लिए अंग्रेजों की सहायता ले रहा था। इससे भारत पर यूरोप का उस समय कैसा प्रभाव था इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सन् १५५० तक तो श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैण्ड एवं इण्डोनेशिया के टाप् तथा उसके आसपास के प्रदेशों में यूरोप की उपस्थिति दिखने लगी थी।

ऐसा लगता है कि सत्रहवीं शताब्दी में तो यूरोपने आफ्रिका के दक्षिण तथा पूर्व समुद्री किनारों के प्रदेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यह सब भिन्न भिन्न इस्ट इंडिया कंपनियों के माध्यम से किया गया था। यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा प्रेरणा दी गयी या उन प्रदेशों में कम्पनी चलाने के लिए लिखित परवाने दिए गए। साथ ही इन कंपनियों को यूरोप की स्थलसेना तथा नौसेना द्वारा संरक्षण दिया गया।

उस काल के एक लेखक के मतानुसार सन् १६८७ से भी बहुत पहले से ही सियाम (थाइलैण्ड) सरकार की दीवानी तथा लश्करी शाखाओं में अंग्रेजों ने विश्वास सम्पादित किया था। एक अंग्रेज मिरजू तथा ताना करीम में 'शोबंदर या आयात विभाग का उपरी अधिकारी' था तो दूसरा अंग्रेज 'राजा के नौकादल के सेनापति' के समान ऊँची पदवी पर था।१३ सत्रहवीं शताब्दी में जब डच एवं पुर्तगालियों की प्रमुख सत्ता दक्षिण पूर्वी एशिया पर थी तब उन्होंने अपने वर्चस्वयुक्त क्षेत्रों में ऐसे अनगिनत पद प्राप्त किए थे।

आफ्रिका का यूरोप के राष्ट्रों के बीच बड़े पैमाने पर किया गया विभाजन तो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, परन्तु यूरोप की आफ्रिका में घूसखोरी एवं उसके वर्चस्व का बीज तो सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पड़ गया था। भारत, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया पहुँचने का मार्ग खोजे जाने के तुरन्त बाद ही आफ्रिका के पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी समुद्री किनारों पर थोडी थोडी दूरी पर उनकी छावनी स्थापित की गईं। लगभग १४५० से अस्तित्व में रही आफ्रिकनों को गुलाम बनाकर पहले भूमध्य सागर के टापुओं पर एवं वहाँ से अमेरिका ले जाने की प्रथा के कारण यूरोप की घूसखोरी आफ्रिका के हार्द तक पहँच गई। इसके बाद यूरोपीय वसाहतों के अनुकूल स्थान सर्व प्रथम दक्षिण आफ्रिका में खोजे गये। सन् १७०० तक बहुत स्थानों पर ऐसी बस्तियाँ बन गईं जिसके कारण वहाँ यूरोपीयों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओस्ट्रेलिया तथा उसके आसपास के टापुओं में भी उन्होंने प्रवेश किया; और जो स्थिति अमेरिका की हुई उसीका पुनरावर्तन वहाँ भी हुआ।

लगभग सन् १७०० तक तो भारत के प्रमुख क्षेत्रों में यूरोप द्वारा कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। कदाचित् भारत बहुत विशाल एवं विविधतापूर्ण देश था एवं चीन तो उससे भी अधिक, इसलिए प्रयास कदाचित यही हुए होंगे कि पहले भारत को बाहर की तरफ से घेरा जाए, उसके अन्य प्रदेशों के साथ सम्पर्क काट दिए जाएँ एवं मौका मिलने पर उस पर सीधा आक्रमण किया जाए। ऐसी हलचल भले ही अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुई हो, परन्तु प्रमुख आक्रमक क्रियाकलाप तो सन् १७५० के आसपास ही शुरू हुए। प्रारम्भ में मद्रास एवं उसके दस वर्ष बाद बंगाल में इसका प्रारम्भ हुआ। इसके बाद इस विजय प्राप्ति का सिलसिला एक शतक तक अर्थात् १८५० तक

अविरत चलता रहा। चीन भारत की अपेक्षा अधिक विशाल एवं दुर्गम होने के कारण यूरोप का चीन में हस्तक्षेप १८०० के बाद ही शुरू हुआ। १८५० तक तो यूरोप ने समग्र विश्व पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया।

८.

भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था में प्रवेश

अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का लगभग सम्पूर्ण विनाश, पश्चिम एवं मध्य आफ्रिका के राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भयंकर दखल, जहाँ युवकों तथा वयस्क पुरुषों को व्यापार की वस्तु के रूप में गिना जाता था, उन सब की तुलना में यूरोप का एशिया के प्रति व्यवहार बहुत ही 'सुसंस्कृत' कहा जा सकता है। सन् १४९८ से पूर्व के ऐशिया के मूल निवासियों के उत्तराधिकारी, यूरोप ने वहाँ पहुँचने का मार्ग खोजा उसके ५०० वर्ष बाद भी उसी भूमि पर निवास करते हैं। एशिया के प्रदेशों पर यूरोप का प्रभाव निरन्तर दिखाई देता रहा । वहाँ के लोग यूरोपीयों के हमलों के सामने टिक तो पाए परन्तु मानसिक तथा सामाजिक स्तर पर वे टूट गए।

भारत का एक प्रमुख लक्षण है जातिव्यवस्था। यह व्यवस्था भौगोलिक रूप से स्थान से सम्बन्धित है एवं सामाजिक रूप से समूह अथवा समुदाय केन्द्रित है। इसकी तुलना में यूरोप की रचना व्यक्ति केन्द्रित है। सन् १९४७ में ऐसी बस्तियों की संख्या लगभग ७,००,००० थी। यह संख्या हजार या दो हजार वर्ष पूर्व भी कदाचित् बहुत भिन्न नहीं होगी। भिन्न भिन्न बस्तियों में विभाजित एवं भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से पहचानी जाने वाली ऐसी मूल जातियों की संख्या कदाचित् १०० से अधिक नहीं है। ऐसी जातियों की भिन्न भिन्न उपजातियों एवं बस्तियों के सम्बन्ध एवं परस्परावलम्बन से ही भारत की समाज रचना बनी है। यह केवल हिन्दुओं की ही (जो कि भारत के ८५ प्रतिशत लोग हैं) बात नहीं है। जो इस्लाम या इसाई पन्थ में क्रमशः गत ८०० से २०० वर्षों में धर्मान्तरित हुए हैं वे भी लगभग इसी प्रकार की समाज रचना में संगठित हुए हैं।

जाति विषयक इतनी जानकारी से स्पष्ट है कि भारत अपने प्रत्येक प्रान्त या बस्ती में रहनेवाले समूह की सहमति के आधार पर स्थापित समाज है। भारत की राज्य व्यवस्था जो गत २००० वर्षों से भी अधिक वर्षों से रचित है वह, इन बस्तियों तथा प्रान्तो में बसने वाले समूहों के आपसी सम्बन्ध, तथा उससे उद्भूत सहमति ही भारतीय ‘धर्म की संकल्पना के मुख्य तत्त्व हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ बस्तियों या प्रान्तों के बीच या धर्म के विभिन्न अर्थघटनों को लेकर कोई मतभेद नहीं था, परन्तु भारतीय मानस जीवन के प्रति इस प्रकार के सर्वसामान्य एवं मूलभूत दृष्टिकोण के द्वारा रचित है जो स्थानीय तनाव तथा आपसी मतभेदों पर स्वाभाविक रूपसे ही नियन्त्रण कर सकता है।

इस से लगता है कि भारतीय समाज एक मंद गति से बहता हुआ अचल प्रवाह है जो घटनाओं रूपी अवरोधों से अपनी दिशा नहीं बदलता है। आपसी सहमति, समानता एवं सन्तुलन भारत के लिए नवीन भविष्य के अतिशय मोहक प्रतिबिम्ब से भी अधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव या परिवर्तन ही नहीं है, परन्तु वे भारतीय समाज में तभी आवकार्य रहे जब उन्होंने उनकी आपसी सहमति या सन्तुलन को बनाए रखा। इसलिए भारतीय राजकर्ता की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की या फिर प्लेटो द्वारा दर्शाए गए आदर्श पुरुष की या तो एक नियामक की है जो एक प्रबन्धकर्ता के रूप में रहकर स्थानीय या प्रान्तीय लोगों के रीति रिवाज एवं पसन्द, नापसन्द के अनुसार कार्य करे। यह एक ऐसी सांस्कृतिक राज्य व्यवस्था है जो अपने विविध भागों के बीच समान मूलभूत विचार तथा लक्ष्य से युक्त है। फिर भी उनके बीच का जोड सूत के तन्तु के समान नरम एवं मजबूत है। 'चक्रवर्ती' का विचार भारत के एक होकर मिलजुल कर रहने का स्वभाव तथा उसके अभिजात समाज का प्रतीक है ऐसा भासित होता है। चक्रवर्ती के प्रतीक ने कदाचित यह एकचक्री राज्यव्यवस्था को शक्ति एवं अजेयता प्रदान की है।

यह राज्य व्यवस्था भारत में पुरातन काल से चली आ रही है। यूरोपीयों की कल्पना ऐसी है कि भारतवासी मूल भारत के नहीं है। (उनके मतानुसार कदाचित् भारत में भी अमेरिका के समान आक्रमण हुए होंगे।) परन्तु ऐसा कहना अधिक सही होगा कि प्राचीन भारतवर्ष का एक भाग भारत, एक ऐसा देश है जिस पर कदाचित् कम से कम आक्रमण हुए होंगे। जब कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के सभी भारतवासी एक ही स्रोत से आए हों। कुछेक परदेशियों ने समयान्तर में भारत में प्रवेश भी किया था। जिनमें सबसे बाद के विदेशी भारत के पश्चिम में स्थित सीमावर्ती प्रदेश से आए थे। फिर भी लगभग बारहवीं शताब्दी के अन्त तक तो भारत का शासन प्रशासन अपने ही राज्य कर्ताओं तथा अपनी ही राज्य व्यवस्था के द्वारा चला। तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के दौरान मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण या उनका वर्चस्च भारत पर होने के बावजूद भी वे भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा पाए थे। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मुगलों का हस्तक्षेप भारतीय समाज पर बढता गया। कुछ हद तक समाज दुर्बल व भीरू बनता गया। जिसके कारण वह अपनी आन्तरिक शक्ति के विषय में संशयग्रस्त बनता गया। यद्यपि इस दुर्बलता या अनिश्चितता के मनोभाव का मूल कदाचित भारत की प्राचीन पद्धति में भी हो। १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत की शूरवीरता कुछ हद तक टिकी रही। ब्रिटन के आधिपत्य के प्रारम्भ के उसके राज्यप्रबन्ध के विषय में भारतवासियों द्वारा अवश्य विरोध किया गया, क्यों कि उनका व्यवहार भारतीय नियमों के अनुसार 'अन्यायपूर्णथा। इस विरोध के द्वारा उन्हें समझाया गया कि वे जो कर रहे हैं उस 'अन्यायपूर्ण व्यवहार' को बदलकर भारतीय नियमों के अनुसार चलें। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा सूचित 'सत्याग्रह' के विशिष्ट प्रयोग जैसे असहयोग, बहिष्कार, या सविनय कानूनभंग इत्यादि भी शुरू हुए। किसानों, मजदूरों नगरवासियों, द्वारा ऐसे अनेक प्रकार के विरोध का प्रदर्शन किया गया। एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में १८१०-११ में प्राचीन वाराणसी तथा वर्तमान उत्तरप्रदेश तथा बिहार के कुछ नगरों के आवासों पर ब्रिटिश राज्य द्वारा कर' लगाया गया। उस समय का वृत्तान्त दर्शाता है कि उस 'कर' के विरोध में किसानों, एवं मजदूरों, विशेष करके सुनार, लुहार जैसे धातु से सम्बन्धित कारीगरों एवं कुछ तन्त्रज्ञों ने भी भाग लिया था। जिसमें लगभग २०,००० लोगों ने कई दिनों तक वाराणसी में धरना दिया था और कहा जाता है कि पडोस के शहरों से लगभग २,००,००० लोग वहाँ एकत्र हुए थे। मरघट के डोम ने भी अपना काम बन्द कर दिया था एवं मृतदेहों को भी बिना अन्तिम संस्कार किए ही गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था।१४ भारत के लगभग सभी प्रान्तों में ऐसे अनेकों विरोध ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भ में किए गए। सन् १८४३ में सूरत शहर में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'नमक पर कर' लगाया गया तब वहाँ भी उसका अप्रत्याशित विरोध किया गया था।१५।।

ब्रिटिश एवं यूरोपीयों के मतानुसार सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी में भारत की आन्तरिक स्थिति कुछ ऐसी थी। उस समय प्रजा राज्यकर्ता के दबाव में नहीं थी। उल्टे राज्यकर्ता प्रजा के दबाव में रहता था।१६ राज्यकर्ता के अन्यायपूर्ण व्यवहार करने पर उस समय के नियम के अनुसार उसे बदल दिया जाता था। यही कानून राजा एवं प्रजा के सम्बन्धों में आन्तरिक सभ्यता बनाए रखने में सहायक था। प्रथा ऐसी थी कि जब कोई मुलाकाती आए तो अतिथि तथा यजमान दोनों एकदूसरे को भेंट देते थे।

उसमें मेहमान द्वारा लाई गई भेट सामान्य रूप से कम महंगी व छोटी होती थी परन्तु यजमान द्वारा उसे कीमती भेंटसौगातें दी जाती थीं। ऐसी ही सभ्यता न्यायालयों में भी कायम थी। वहाँ आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति जाते समय पान सुपारी की अपेक्षा करता था जो उसे अवश्य दिया जाता था।१७

९.

आज भारत में जो विद्यमान एवं दृश्यमान हैं वैसे सोलहवीं शताब्दी में बनवाए गए भव्य मन्दिर, दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मद्रास के पास उत्तर मैसूर में स्थित भारत की राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित असंख्य शिलालेख, वहाँ के छोटेबडे फव्वारों की कला-कारीगरी, दिल्ली के अशोकस्तम्भ जैसे अनेकानेक लोहस्तम्भ, ये सब भारतीय संस्कृति के भौतिक चिह्न हैं। यद्यपि भारत के या पश्चिम के साहित्य में इसका बहुत उल्लेख नहीं है, तो भी सन् १८०० तक भारत की अधिकांश बस्तियों में तथा कई प्रान्तों में ऐसे सांस्कृतिक चिह्नों के निर्माण का काम हो रहा था। सम्भव है कि इस संस्कृति की जो भव्यता बारहवीं शताब्दी में चरम उत्कर्ष पर थी उसकी सुन्दरता एवं व्यापकता धीरे धीरे कम होने लगी थी। लगभग सन् १८०० तक भले ही ये कलाकृतियाँ अपनी भव्यता खो चुकी थीं फिर भी व्यापकता यथावत् थी।

भारत का इतिहास दर्शाता है कि उसका विकेन्द्रीकरण अभी जिसे जिला कहते हैं ऐसे ४०० छोटे प्रान्तों में एवं भाषा तथा संस्कृति के आधार पर १५ से २० प्रान्तों में बहुत पहले से ही हुआ था। भारत के कई प्रान्त तथा जिलों में सूत, रेशम तथा ऊन कातने, रंगने, उसका कपडा बुनने एवं उसे छापने का काम बहुत बड़े पैमाने पर चलता रहा। लगभग सभी अर्थात् ४०० जिलों में कपडा तैयार किया जाता था। सन् १८१० के आसपास दक्षिण भारत के सभी जिलों में १०,००० से २०,००० के लगभग हथकरघे थे।२८ एक सामान्य अनुमान के अनुसार उस समय भारत में लोहे तथा फौलाद के उत्पादन के लिए १०,००० के लगभग भठ्ठियाँ थीं। उन्नसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के दशकों

में भारत में उत्पादित फौलाद बहुत उच्च गुणवत्तायुक्त माना जाता था। ब्रिटिश लोग शल्यक्रिया के साधन (Surgical Instruments) बनाने में उसी फौलाद का उपयोग करते थे। यह फौलाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके ऐसी भट्टियों में बना हुआ था जिन की क्षमता एक वर्ष में ४० सप्ताह काम करके २० टन जितने उत्तम कक्षा के लोहे का उत्पादन करने की थी। उस समय सोना, चांदी, पीतल एवं कांसे का काम करनेवाले कई कारीगर थे। साथ ही अन्य धातुओं का काम करनेवाले कारीगर भी थे। ऐसे लोग भी थे जो कच्ची धातु की खानों में काम करते थे और विभिन्न धातु का उत्पादन करते थे। कुछ लोग पत्थरों की खान में काम करते थे। उस समय शिल्पियों, चित्रकार, मकान बनानेवाले कारीगर भी थे। साथ ही चीनी, नमक, तेल तथा अन्य वस्तु का उत्पादन करनेवाले (लगभग एक प्रतिशत लोग) भी थे। सन् १८०० से एवं उसके आसपास हस्तकला तथा अन्य उद्योगों के १५ से २५ प्रतिशत भारतीय विभिन्न प्रान्तों में कम अधिक मात्रा में थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय सूत कातने का काम भी चलता था। चरखे पर २५ घण्टे कातकर जितना सूत बनता था उससे कपडा बुनने के लिए ८-घण्टे लगते थे। बुनाई में लगभग सम्पूर्ण बस्ती के ५ प्रतिशत लोग लगे हुए थे। इस से लगता है कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में चरखा चलाने का काम वर्ष भर चलता होगा।

मनुष्य तथा पशुधन के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भारत के पास ओषधियां तथा शल्य क्रियाकी सप्रस्थापित प्राचीन पद्धति थी। सन् १८०० के आसपास के समय में मोतियाबिन्दु तथा प्लास्टिक सर्जरी का काम भारत के भिन्न प्रान्तों में होता ही था। ब्रिटन में एक शोधक ने कहा है कि लगभग १७९० के बाद भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के अध्ययन के आधार पर ब्रिटन में वर्तमान आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति का विकास किया गया।

चेचक निवारण टीकाकरण की व्यापक भारतीय पद्धति का ब्रिटिश मुलाकातियों ने या अठारहवीं शताब्दी के मध्यमें भारत में रहनेवाले ब्रिटिश लोगों ने उपयोग किया एवं ब्रिटन के चिकित्साकर्मियों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसका विस्तार से वर्णन किया है।

विशेष बात यह है कि ब्रिटिश मुलाकातियों या विशेषज्ञों द्वारा जिस किसी भी भारतीय पद्धति का विवरण किया गया है वह सब उस समय की ब्रिटिश पद्धतियों में सुधार करने हेतु था। अमुक पद्धतियाँ कितनी लाभकारी हैं यह सूचित करने हेतु उसका विवरण किया गया। लगभग १७७० के आसपास बंगाल के ब्रिटिश कमाण्डर इन चीफ की ओर से ब्रिटिश रोयल सोसायटी को विस्तार से दी गई जानकारी एक पत्र के रूप में थी। उसमें प्रमुख रूप से - इलाहाबाद के गरम जलवायु को ध्यान में रखकर कृत्रिम बर्फ के उत्पादन की प्रक्रिया बताई गई थी। ऐसे उदाहरण तो अनेक हैं। उदाहरण के तौर पर बोर्ड ऑव् एग्रीकल्चर, लन्दनको, ब्रिटनमें १७९५ में प्रारम्भ हुए बीज तथा बीजांकुरण विषयक प्रयोगों के लिए उपयोगी, दक्षिण भारत में होनेवाले कुछेक बीजप्रयोगों का विवरण भेजा गया था। भारतीय चूना एवं कपडे के रंगों के घटक तथा उसकी समग्र पद्धति तथा लोहे के उत्पादन की पद्धति का निरूपण ब्रिटन __ में अपनाई जानेवाली तत्कालीन पद्धति में सुधार लाने हेतु भेजा गया था। जब ब्रिटन में लगभग सन् १८०० के आसपास साधारण बच्चों की शिक्षा हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए तब भारत में सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी के दौरान प्रचलित 'प्रमुख छात्र पद्धति' (Monitor System) की ओर कुछ यूरोपीयों का ध्यान गया था। ब्रिटन को प्रारम्भ में इसी पद्धति पर निर्भर रहना पड़ा था।२० ।

हिन्दुस्तानी बस्ती का अधिकांश भाग खेती एवं पशुपालन पर निर्भर था। जबकि अधिकांश प्रदेशों में आधे से अधिक जनसंख्या खेती के व्यवसाय में ही थी। पूर्व में उल्लेख हुआ है उसके अनुसार खेती के उपकरण आधुनिक युक्तिपूर्वक तैयार करके उपयोग में लाए जाते थे। खेती की पद्धतियों में बहुत वैविध्य दिखाई देता था। जैसे कि बीज का चयन, उसकी देखभाल, विविध उर्वरक, बुआई, तथा सिंचन इत्यादि पद्धतियों की विभिन्न विकसित एवं युक्तिपूर्ण पद्धतियाँ अपनाकर भारत का किसान प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करता था। १८०३ के ब्रिटिश अहवाल के अनुसार इलाहाबाद वाराणसी क्षेत्र की खेती की उपज एवं ब्रिटन की खेती की उपज की तुलना करने पर ब्रिटन में गेहूँ की पैदावार से यहाँ तीन गुना अधिक पैदावार दर्ज की गई थी। तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार १७७० के लगभग की धान की प्रति हेक्टर औसत पैदावार ३ से ४ टन थी। जब कि जिले की उत्तम प्रकार की जमीन में यह पैदावार ६ टन जितनी थी। उल्लेखनीय है कि विश्व में आज भी धान का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रति हेक्टर ६ टन ही दर्ज किया गया है।

सन् १८०० के आसपास देखी जाने वाली खर्च एवं उपभोग प्रणाली से भी कुछ तुलना एवं सन्तुलन बिठाया जा सकता है। इसके लिए १८०६ में दर्ज की गई बेलारी एवं कुडाप्पा जिले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पूरा जनसमाज तीन भागों में बँटा है। उच्च वर्ग, मध्यम कक्षा के निर्वाहक साधनों से परिपूर्ण मध्यम वर्ग, निकृष्ट साधनों से निर्वाह करनेवाला निम्न वर्ग। बेलारी जिले में उच्च वर्ग में समाविष्ट लोगों की संख्या २,५९,५६८ थी। मध्यम वर्ग की ३,७२,८७७ एवं निम्न वर्ग की संख्या २,१८,६८४ थी। इन वर्गों का प्रति परिवार वार्षिक औसत उपभोक्ता खर्च ६९:३७:३० के अनुपात में था। सभी परिवारोमें अनाज का उपभोग समान था। परन्तु अनाज की गुणवत्ता एवं भिन्नता के कारण उपभोक्ता खर्च का अनुपात भिन्न दिखाई देता है। उपभोग की सामग्री की सूची में २३ वस्तुओं के नाम थे, जिसमें घी, एवं खाद्यतेल का अनुपात लगभग ३:१:१ था, जबकि दाल तथा अनाज ८:३:३ के अनुपात में खर्च होता था।२१

१०.

अठारहवीं शताब्दी के मध्य के भारतीय समाज की राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति को १७६७-१७७४ के दौरान तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले के ब्यौरेवार सर्वेक्षण के द्वारा समझा जा सकता है।२२ जबकि यह ब्रिटिशरों के द्वारा बहुत विस्तार से किया गया प्रथम सर्वेक्षण था। उस समय वे हिन्दुस्तान की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, उत्पादन प्रणालियों एवं औद्योगिक ढाँचे के आन्तर्सम्बन्धों से लगभग अनजान थे। इसलिए यह सम्भव है कि यह सर्वेक्षण एक अनुमानित स्थिति ही हो जिसमें प्रवर्तमान बहुत सी वास्तविकताओं एवं तत्कालीन स्थिति ध्यान में न आई हो। इसका सटीक उदाहरण नमक पकाने वाले लोगों की संख्या का ही है जो केवल ३९ जितना ही बताया गया है। जबकि वास्तव में केवल चेंगलपट्ट जिले का ही १०० कि.मी. लम्बा समुद्रकिनारा है, जिसके आसपास लगभग २००० हेक्टर में नमक पकाने के अगर स्थित थे। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षण में केवल नमक पकाने में व्यस्त एवं देखभाल रखनेवालों की ही गणना की गई हो, समग्र उत्पादन प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित लोगों की गणना न की गई हो।

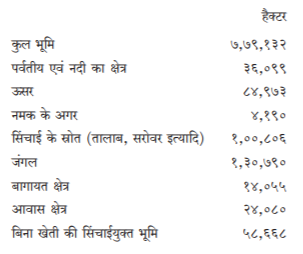

निम्न लिखित सारिणी में जो निरूपण दिया गया है उससे चेंगलपट्ट क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज की तत्कालीन (१७७० के आसपास) स्थिति को समझने में सहायता मिलने की सम्भावना है। यह चित्र तत्कालीन भारतीय समाज की अठारहवीं शताब्दी के अन्त भाग की स्थिति को भी दर्शाता है।

१. १८८० बस्तियों में वितरित भूमि, ('कणी' में)

(१ कणी लगभग आधे हैक्टर से अधिक भूमि के बराबर है)

खेती के योग्य भूमि का अधिकांश भाग (बंगाल में चाकरण एवं बाजी जमीन) मान्यम् के रूप में जाना जाता था। जिस भूमि के 'कर' से प्राप्त धन राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओ एवं लोगों के लिए उपयोग में लिया जाता था उसे मान्यम् कहते थे। इस प्रकार १७७० में चेंगलपट्ट जिले की सिंचाईयुक्त ४४,०५७ कणी एवं बिनासिंचाईकी २२,६८४ कणी भूमि मान्यम् थी। उत्तर एवं दक्षिण का अधिकांश क्षेत्र बारहवीं शताब्दी के उतरार्ध तक तो मान्यम ही था। ऐसी मान्यम भूमि धारक लोगों व संस्थाओं की संख्या हजारों में थी। केवल बंगाल के एक जिले में

सन् १७७० के आसपास ऐसे ७०,००० व्यक्ति मान्यम् के अधिकार से युक्त थे।

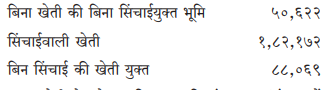

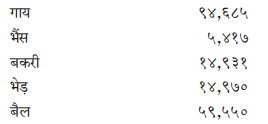

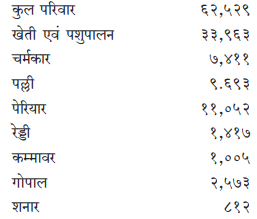

२. मवेशियों की संख्या (१५४४ बस्तियों में)

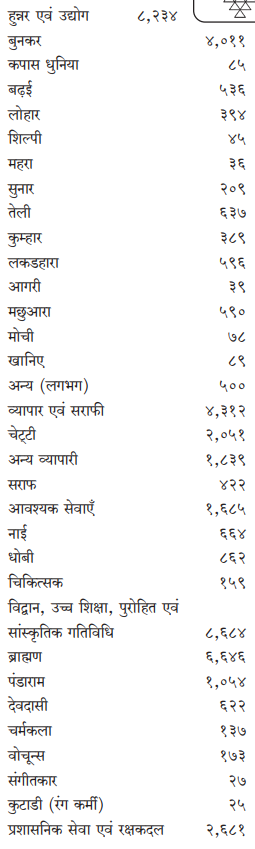

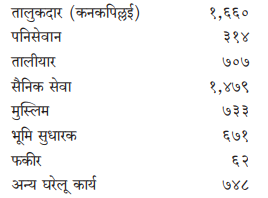

३. व्यवसाय (१५४४ बस्तियों में )

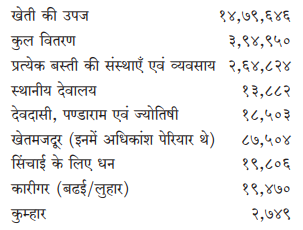

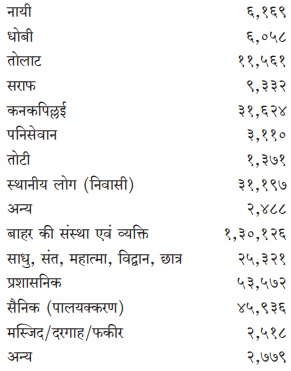

मान्यम भूमि के 'कर' (उत्तर भारत में चाकरण या बाजी जमीन के रूप में) की आय के अतिरिक्त विविध संस्था या व्यक्ति अथवा एक ही संस्था या व्यक्ति एवं अन्य कई खेती की समग्र उपज एवं बिनखेती व्यवसाय (व्यापार, आर्थिक प्रवृति तथा उद्योग धंधो) से होनेवाली आय का अंश प्राप्त करते थे। ऐसा भी देखने को मिलता था कि खेती की उपज का एक चौथाई हिस्सा स्थानीय मन्दिरों या मस्जिदों जैसे देवस्थानों को दिया जाता था। यह हिस्सा सबसे पहले निकाला जाता था। चेंगलपट्ट जिले में, खेती की उपज का २७ प्रतिशत हिस्सा इसके लिए अलग रखा जाता था। १,४५८ बस्तियों के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादन वितरण की स्थिति कलाम के रूपमें निम्न विवरण से जानी जा सकती है। (एक कलाम लगभग १२५ किलोग्राम के बराबर है)

कलाम

११.

भारतवासियों की प्रतिष्ठा का जो उत्तरोत्तर क्षरण होता गया उसके साथ खेतीबाड़ी, शिक्षा, उद्योग एवं टेक्नोलोजी के स्तर पर भी स्थिति बिगड गई। साथ ही भौतिक संसाधनों की भी बहुत खानाखराबी हुई। पर्यावरण को भी बहुत सहना पड़ा। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि भारत के अधिकांश जंगल एवं जल संपत्ति बेहाल हुई। विदेशी आधिपत्य के कारण इन की ओर ध्यान देना बन्द हो गया एवं लोगों से इन सभी को छीन लिया गया। यह इस बरबादी का प्रमुख कारण है। यह भी उतना ही सत्य है कि अन्य स्थानों की यूरोपीय नीति के समान ही ब्रिटिश भारतीय वन नीति भी भारतीय वन को कुबेर का भण्डार मानने लगी एवं सारी संपत्ति यूरोप की ओर खींचने का प्रयास करने लगी। सन् १७५० - १८०० के दौरान यूरोपीयों की एक निजी टिम्बर सिन्डीकेट भारत के अधिकांश भागों में अस्तित्व में रही। विशेष रूपसे मलबार में, जहाँ का वन अक्षय संपत्ति के समान था। लगभग १८०५ के आसपास लन्दन से आदेश आया था कि सभी

निजी वनों को सरकारी नियन्त्रण में लाया जाए। सन् १८२६ की बर्मा की लडाई के बाद बर्मा हिन्दुस्तानी ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया, एवं वहाँ के वनों को सीधे सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया। सन् १८०० से सन् १८४८ के दौरान अकेले ही एक मिलियन टन साग की लकडी का निकास करनेवाले मोलमेन बंदरगाह को भी सरकारी नियन्त्रण मे ले लिया गया ।२३ सन् १८५० के बाद भारत में रेल तथा अन्य औद्योगिक विकास के बहाने भारत के वनों की मांग बढा दी गई। साथ ही वननीति एवं कानून अस्तित्व में आए जिससे २५ वर्ष की कम अवधि में ही समग्र भारत की वनसम्पत्ति ब्रिटिश राज्य के हाथों में चली गई। परन्तु इसके बाद इस विपुल सम्पति का अन्धाधुन्ध निकन्दन होता रहा। यह उस समय की हिन्दुस्तानी ब्रिटिश नीति के अनुरूप ही था। उसमें यूरोप या अमेरिका में जो हुआ उसी का विकृत रूप दिखाई देता था। यही नहीं भारत में तो उसका अनापशनाप अमल होता रहा। यूरोप ने इस प्राकृतिक सम्पदा को भौतिक सम्पदा के रूप में ही देखा जो कि मानव शोषण का एक साधन बनती रही। ऐसी भ्रान्त धारणा के कारण ही यूरोप के जंगल नामशेष हुए। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक इग्लैण्ड वनाच्छादित भूखण्ड़ था, जो सन् १८२३ तक एक तिहाई भाग ही रह गया, जब कि फ्रान्स में सन् १५०० में बारहवें भाग का ही जंगल बचा था।

सन् १८४० के समय में भारत में राजकीय अर्थतन्त्र बहुत तेजी से नष्ट हो रहा था। उस अवधि में उत्तर अमेरिका से लन्दन आनेवाले अहवाल के अनुसार वनों के व्यापक विनाश के कारण वर्षा कम हो रही थी। इसलिए लन्दन चौंक उठा एवं बंगाल, मुंबई एवं मद्रास स्थित अपनी सरकार को उसने इस विषय पर गहरी छानबीन करने का आदेश दिया। मद्रास प्रेसीडेन्सी एवं उसके अधिकांश अधिकारी इस बात पर एकमत हुए कि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में जहाँ जंगल कटे हैं ऐसे क्षेत्रों में वर्षा का अनुपात कम हुआ है। जब कि सन् १८४९ में मद्रास रेवन्यू बोर्ड एवं मद्रास सरकार का निष्कर्ष कुछ अलग ही था -

- देश के वे मैदान जो वृक्षों से आच्छादित रहते हैं, वर्षा लाने में सक्षम नहीं है।

- उसका जलवायु पर प्रभाव एवं क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर पेचीदा प्रश्न उठता है एवं जंगल की स्वाभाविक जलवायु जानलेवा मलेरिया के लिए जिम्मेदार है।

- यदि देश में अधिक जंगल रहें या उनका विस्तार बढ़ाया जाय तो कदाचित् अधिक वर्षा में सहायता मिल भी सकती है। परन्तु दूसरी ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु बहुत ही खतरनाक बन सकती है। भारत ने बहुत सी हानिकारक महामारी का अनुभव किया है। ऐसी महामारी में घर जंगल बन जाएँगे।

इन तर्को को मान्यता मिली। वातावरण को शुद्ध रखने के विचार से यह स्वीकृत हुआ एवं फलस्वरूप 'जंगल हटाओ' अभियान को मान्यता मिल गई।

१२. भारतीय समाज का जबरदस्ती से

होनेवाला क्षरण भारत में समय समय पर ब्रिटन, फ्रान्स एवं उससे भी पूर्व पुर्तगालियों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में युद्ध हुए एवं फलस्वरूप लूटमार एवं अराजक की घटनाएँ बार बार घटती रहीं। सन् १७५० - १८०० के दौरान ही देशी राजाओं ने अपनी प्रजा एवं क्षेत्र को बचाने के लिए ब्रिटिशों एवं फ्रन्सीसियों को बड़ी राशि देने की बात दर्ज की गई है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हमलावर उन्हें लूट कर छीन लेते। जो लोग विजेताओं की शरणागति स्वीकार नहीं करते थे उन्हे विजेताओं की सेना का खर्चा उठाना पड़ता था एवं ब्रिटिश या फ्रान्सीसी वरिष्ठ अधिकारियों को हँसकर स्वीकार करना पड़ता था। जिन लोगों के पास रूपए नहीं थे उन्हें ब्रिटिश सैन्य के कमाण्डर से उधार लेना पड़ता था। एकत्रित की गई सम्पति उन्हें भेंट कर देना पड़ता था। अन्त में ऐसा खर्चा चुकाने के एवज में राजनैतिक भुगतान पत्र लिखने के लिए बाध्य किया जाता था। उधार ली गई राशि वार्षिक ५० प्रतिशत व्याज की दर से भरपाई करनी पडती थी। व्याज का इतना ऊँचा दर चुकाने के लिए देशी राज्यों को कर - विशेषरूप से जमीन पर कर - बढ़ाने के लिए बाध्य होना पडता था या ली गई राशि एवं भारी व्याज की राशि चुकाने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा उस लेनदार के पास गिरवी रखना पड़ता था, जिससे वह लेनदार अपनी ऋण की राशि मनमाने रूप से वसूल कर सकता था।

यूरोप की आश्चर्यचकित कर देने वाली संस्थागत दुष्ट कुशलता एवं भारत के अधिकांश जीते हुए प्रदेशों में फैली अराजकता एवं टूटी हुई मनःस्थिति के कारण भारत के अधिकांश भागों में सामाजिक व्यवस्था भी टूट गई थी। मान्यम जैसी पद्धति एवं खेतीबाडी की उपज से भारत के राज्यों का कार्यकलाप चलता था। कुछ समय के बाद वह जीतनेवालों के हाथों में जाने लगा। प्रथा ऐसी थी कि उपज प्राप्त करनेवालों के पास उतना ही बचना चाहिए कि जिससे वे कठिनाई से अपना निर्वाह चला सकें, परन्तु भारत का आपस में अनुबन्धित आंतरिक ढाँचा छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा भी निश्चित किया गया कि ५ प्रतिशत से अधिक जमीन मान्यम के लिए नहीं रहने देनी चाहिये एवं किसानों के पास संस्थाओ एवं व्यक्तिओं को देने के लिए कुल उपज की ५ प्रतिशत से अधिक उपज नहीं रहनी चाहिये।

ब्रिटिश आधिपत्य के लिये देशी राज्य की विभिन्न संस्थायें सबसे बड़ी चुनौती एवं भयस्थान थे। इसलिए ऐसे प्रयास तथा रीतिनीति अपनाई गई की उनकी अवमानना होती रहे, पग पग पर उनका मानभंग होता रहे, या उन्हें छोटी छोटी जागीरों में बाँटकर उनकी एकता एवं बल को तोड़ा जा सके। इस प्रकार का एक खास सन्देश, ब्रिटन की सर्वोच्च सत्ता की ओर से मैसूर के नये महाराजा को सन् १७९९ में मूल राज्यपद वापस करते समये भेजा गया था। इसके साथ ही व्यापार पर, व्यवसायो एवं रोजगारों पर, भूमि पर एवं उपयोगी चीज वस्तुओं पर कर बढाने की बात भी की गई थी। ब्रिटिश आधिपत्य के प्रथम सौ वर्षों में भूमि का राजस्व, समग्र खेती की पैदावार का ५० प्रतिशत जितना समग्र भारत में लागू कर दिया गया। तब तक मान्यम भूमि (चाकरण या बाजी भूमि) आधारित जो लाभ मिलता था वह समग्र खेती की पैदावार का १२ से १६ प्रतिशत से अधिक नहीं रहता था। यह सिलसिला इतने पर भी नहीं रुका। समग्र खेती की पैदावार का ५० प्रतिशत राजस्व लादने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। राजकीय अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने की जैसे ब्रिटिशरों ने कमर कस ली। कुछ उपजाऊ जमीनों पर तो राजस्व इतना लगाया गया कि वह उपज के मूल्य से भी अधिक हो गया। यही बात उद्योग एवं व्यापार की भी थी। इसी समय निभाव स्रोत समाप्त कर दिये गये। सार्वजनिक काम रुक गये। देवालय, मठ, छत्र, कएँ, तालाब जैसे निर्माण कार्य बन्द हो गये और १८४० तक तो भारत की सिंचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसी अवदशा के कारण राजस्व चुकाने में कठिनाई होने लगी। इसका प्रभाव सरकारी अधिकोष पर भी दिखाई देने लगा। अन्ततोगत्वा बाध्य होकर स्थानीय मजदूरों की सहायता से कुछेक मरम्मत का काम करवाना पडा तथा कुछ नई सिंचाई व्यवस्था भी करनी ही पडी। इसी के साथ जमीन पर लागू किए गए, समग्र खेती की पैदावार के ५० प्रतिशत राजस्व को घटाकर सैद्धान्तिक रूप से ३३ प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। ऐसे कुछ राहती नियमों का क्रियान्वयन सन् १८६० के बाद के समय में हुआ।

१३.

आर्थिक अराजक के अनुभव के बाद सामाजिक ढाँचा भी छिन्नभिन्न हुआ। परिणामस्वरूप शिक्षा, आभिजात्य, बार बार आयोजित मेलों सम्मेलनों तथा उत्सवो में भी कमी आई। साक्षरता की मात्रा भी कम होने लगी। इसी समय में अर्थात् सन् १८२० के दशक में दक्षिण भारत में पाठशाला में पढ़ने योग्य बच्चों के २५ प्रतिशत पाठशाला में पढ़ते थे। उससे भी अधिक संख्यामें छात्र जब समाजजीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में अनवस्था प्रसृत थी तब भी अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। परन्तु केवल ६० वर्षों के बाद, १८८० के दशक में यह अनुपात एक अष्टमांश हो गया। विद्वत्ता एवं उच्च अध्ययन जैसी गतिविधियां भी कम हो गईं। यह स्थिति सार्वत्रिक थी। देश में विद्वान कम होने लगे एवं सेंकडों शिष्यवृत्तियाँ प्रतीक्षा में ही रह गईं। ऐसा लगने लगा कि भारत की आत्मा ही घुटन का अनुभव कर रही थी।

ऐसी भौतिक दुर्दशा एवं आर्थिक बेहाली के साथ ही देशी राज्यों का संगठन टूट गया, विद्वान मूक हो गये और समृद्धि का ह्रास होने लगा। भारतीय समाज में फूट एवं विघटन की स्थिति निर्माण होने लगी। दीर्घ काल की इस दासता के फलस्वरूप लोगों में हीनता दृढ होने लगी। परिणामस्वरूप लोग अपने भव्य भूतकाल में जीने लगे और यूरोपने स्वयं पर तथा पड़ोसियों पर किस प्रकार एवं क्यों प्रभुत्व जमाया इसकी मनघडन्त बातें फैलाने लगे।

प्रारम्भ में मनोरम भूतकाल में रत रहना कदाचित देशी समाज को टिकाए रखने के लिए तिनके के सहारे के समान उपयोगी भले ही लगा हो, परन्तु आज भी अधिकांश भारतवासी इसी रोग को पाले हुए हैं। दूसरी ओर सामान्य लोगों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनवस्था एवं हताशा, मानसिक उलझन या जटिलता जैसी स्थिति निर्माण हुई, जिससे लोग और जड़ हो गए। पण्डित या विद्वान एवं समृद्ध लोग यूरोपीय विद्वत्ता से प्रभावित होकर, उनकी सभ्यता को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गए। हो सकता है कि इस प्रकार से प्राप्त की गई विद्वत्ता, बुद्धिचातुर्य या कौशल गैरयूरोपीय विश्व की तुलना में भारत में अधिक चमकीला लगता हो। यद्यपि उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में ऐसे लोगों में ही एक व्यक्ति - मोहनदास करमचंद गांधी - ऐसे भ्रामक प्रभाव से मुक्त ही रहे। उल्टे स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पर इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता था। ऐसे विरोधाभास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

१९३० से १९४७ के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी २६ जनवरी के दिन को 'पूर्ण स्वराज्य की मांग के दिन' के रूप में मनाते रहे। १९५० से यह दिवस गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतन्त्रता से पूर्व इनमें से ही किसी एक दिन एक शपथ ली गयी जिसमे प्रतिज्ञा थी, 'भारत की ब्रिटिश सरकारने भारत के लोगों को न केवल स्वतन्त्रता से वंचित रखा है अपितु समग्र प्रजा के शोषण के लिए हम पर सवार होकर देशको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से नष्ट किया है। ऐसे दुष्कृत्यों को हम मानव एवं ईश्वर के प्रति किया गया अपराध समझते हैं। हमारे देश का विनाश करनेवाले राज्य के सामने हम नहीं झुकेंगे।' देश की संस्कृति के विनाश के विषय में उसमें कहा गया था कि 'शिक्षा प्रणाली (ब्रिटिशरों द्वारा प्रस्थापित) ने हमें छिन्न भिन्न करके तोड़ कर ताराज कर दिया है। और हमें जकड़नेवाली शृंखला को ही हम चाहने लगे हैं।'

भारत की स्वतन्त्रता विषयक अन्य विधेयकों के समान ही इस विधेयक का मुसद्दा भी महात्मा गांधी ने ही रचा था।२५ सन् १९२८ के जनवरी में महात्मा गांधी ने ऐसी भी आशा व्यक्त की कि भारत की स्वतन्त्रता अन्य उपनिवेशों एवं गुलाम बनाए गए लोगों की स्वतन्त्रता का सोपान बनेगी। वे कहते थे, 'भारत अपनी इच्छा के अनुसार जो प्राप्त करेगा वह अन्य देश भी प्राप्त करेंगे।'२६ हम भली प्रकार जानते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य से भारत के स्वतन्त्र होने के पन्द्रह वर्षों में विश्व के दक्षिणपूर्व एशिया, आफ्रिका, जैसे देश भी एक या दूसरे रूप से स्वतन्त्र हो ही गए हैं।

अधिकांश भारतवासियों की ऐसी मान्यता रही है कि ब्रिटिश शासनने भारत को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से चौपट कर दिया है। परन्तु कुछ लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं। १९४७ में स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी वे असहमत ही रहे हैं। ऐसे आधुनिकों में जवाहरलालजी एक थे। यद्यपि सार्वजनिक रूप से वे ऐसे कथनों का आमना सामना करने से स्वंय को बचाते थे, परन्तु १९२८ के आसपास के दिनों में व्यक्तिगत रूप से वे अपने विचार व्यक्त करते रहे थे। महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, 'आपने कहीं पर कहा है कि भारत को पाश्चात्यों से सीखने लायक कुछ भी नहीं है, उसने तो पहले से ही सयानेपन के शिखर सर

कर लिए हैं। मैं आपके इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूँ। मेरे मतानुसार पश्चिम, विशेष कर औद्योगिक संस्कृति भारत को जीतने में समर्थ है। हाँ उसमें सुधार और परिवर्तन अवश्य होंगे। आपने औद्योगिकरण की कुछ कमियों की आलोचना तो की पर उसके लाभ तथा उत्तम पहलू को अनदेखा भी किया है। लोग कमियां समझते ही हैं फिर भी आदर्श राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक सिद्धान्तों के द्वारा उसका निवारण सम्भव है ही। पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवियों का मन्तव्य है कि ये कमियां औद्योगिकरण की नहीं हैं परन्तु पूंजीवादी प्रणाली की शोषणवृत्ति की पैदाइश है। आपने कहा है कि पूंजीपति एवं मजदूरों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पूंजीवादी प्रथा में ऐसा संघर्ष अनिवार्य है। २७ पश्चिमी आधुनिकता विषयक सोच ही उस प्रकार की हैऐसा पंद्रह वर्ष बाद गांधीजी को नेहरूने बताया।२८ अपने पत्र में नेहरू ने यह भी टिप्पणी की कि, 'क्यों गाँवों को सत्य एवं अहिंसा के साथ जोडना चाहिए ? गाँव तो सामान्य रूप से बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछडे हुए हैं। पिछड़ेपन के वातावरण में विकास सम्भव नहीं है। संकुचित सोच रखनेवाले लोग अधिकांशतः झूठे एवं हिंसापूर्ण ही होते हैं।' २९

१४.

पश्चिम का सम्पूर्ण ज्ञान एवं विविध तथ्यों विषयक सिद्धांतीकरण किसी मूल तथ्यों का साररूप हो यह माना जा सकता है। यह केवल मानवता या समाजविद्या जैसी विद्या तक सीमित न रहकर भौतिक विज्ञान के लिए भी कहा जा सकता है। उनमें एक, मानव नृवंशशास्त्र है। मानववंश विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो केवल गैर यूरोपीय और विजित लोगों के विषय में ही है। यह तथा इसके अनुषांगिक अन्य शास्त्र गैर यूरोपीय लोगों ने जो संज्ञा दी उसे केवल एक बीज समझ कर मूल्यांकन करते हैं। प्रोफेसर क्लाउड़ लेवी इस शास्त्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं -

'नृवंशशास्त्र कोई ऐसा शास्त्र या विज्ञान नहीं है जो खगोलशास्त्र के समान दूर सुदूर के पदार्थों के सिद्धान्त समझाता हो। वह तो इतिहास के ऐसे तथ्यों से रंजित शास्त्र है जिसमें मानव समूह का अधिकांश भाग अन्य किसी के अधिकार में रहा हो, जिस काल के दौरान लाखों लोगों ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके संस्थागत ढाँचे टूट चुके हों, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो, और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक न पाए हों। नृवंशशास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञानमीमांसा को भी पार कर जाती है। इसमें (करुणता तो यह है कि) मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे ही दूसरे हिस्सेको वस्तु समझ कर सिद्धान्त बनाता है।

'यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती। सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानवशास्त्र ही नहीं है अपितु विदेशी संस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होनेवाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम यह भूल गए कि उनकी चिंताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एवं उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे - न हो सकती थी।३० प्रोफेसर क्लाउड़ लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानवशास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। - इससे अस्सी वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बरनेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी संस्कृति के संहारक के रूप में गिनाया था। याद रहे एडवर्ड बरनेट को कुछ लोग नृवंशशास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्माधिपत्य वाली संस्कृति के विषय में अन्त में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एवं कुछ दुःखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में माननेवालों की संस्था पुरानी संस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आयी। 'ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुःखदायी एवं अत्याचारी होने के कारण उसका संहार करना ही उचित था। यह कार्य शुभ या उचित लगे या न लगे तो भी मानवजाति के हित के लिए तत्काल करना आवश्यक है।"३१

नृवंशशास्त्र की यह परिभाषा तथा यूरोपीयों का उसके प्रति झुकाव, यूरोप से अतिरिक्त शेष विश्व को निगल गया।

१५.

यूरोप के प्रभाव में आए गैरयूरोपीय समाज में भी कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं। इस समाज ने अपने आराध्य देवताओं या भावनाओं एवं तत्कालीन प्राणी जगत एवं वनस्पति सृष्टि के साथ सन्तुलन बनाए रखा। इन सभी को वे अपनी सभ्यता का भाग ही मानते थे। इस प्रकार का भाव सन् १४९२ के पूर्व आए हुए अमेरिकन, आफ्रिकन, दक्षिणपूर्व एशिया या भारतीय समाज में अधिक दिखाई देता था। भारत में तो यह बात अधिक दृढ़तापूर्वक प्रस्थापित दिखाई देती थी जिसके कारण भारतीय समाज की व्यापकता, विविधता एवं संकुलता का एक विशिष्ट चित्र उभर कर सामने आया है। इस समाज में ऐसा सन्तुलन स्थिर गुणधर्म या स्थाई स्वरूप का हो यह आवश्यक नहीं है। कदाचित् भारत के लिए यह सच हो, जहाँ प्रवाह विशिष्ट रूप से हमेशा बदलते रहते हैं। यह केवल भारतीय समाज का भिन्न भिन्न समयावधि का हूबहू वर्णन नहीं है। परन्तु भारतीय साहित्य की व्यापकता एवं उसके काल एवं चित्त की संकल्पना का परिचय भी है। एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत जैसे समाज ने अपना सन्तुलन एक ओर से दूसरी ओर बदला है। परन्तु ऐसा बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके विपरीत यूरोपीय समाज प्राचीन काल से आज तक ऐसे सन्तुलन से वंचित दिखाई देता है। इसलिए वहाँ हमेशा आन्तरिक तनाव रहा एवं इसीलिए उसके धर्मतन्त्र का ढाँचा सुदृढ बना। इससे विपरीत यूरोपीय सभ्यता का उद्देश्य समग्रता के मूल्य पर आंशिक उपलब्धि को महत्त्व देता दिखाइ रहा है। इसीलिए यूरोपीय समाज किसी निश्चित समय बिन्दु पर

References

भारतीय शिक्षा : वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा (भारतीय शिक्षा ग्रन्थमाला ५), प्रकाशक: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, लेखन एवं संपादन: श्रीमती इंदुमती काटदरे